キャッシュが強いデフレ時代は預貯金一辺倒でもよかったが、インフレが進むと実質価値が目減りしてしまう。資産を守る投資先を分析した。AERA 2022年5月23日号の「資産防衛」特集から紹介する。

* * *

インフレが進めば、デフレ時代とは正反対の対応が求められる。物価の上昇とともにキャッシュの価値が低下するので、日本円のまま預貯金にしておくのは最も危険だといえる。無論、盗難リスクもある“タンス預金”はもっての外だ。

仮に年10%の物価上昇が進んだとすれば、いま100万円の預貯金は1年後に実質90万円の価値に減ってしまう。残高(見た目の金額)には変化が生じないだけに恐ろしい。

日本人の金融資産は預貯金に偏重しているだけに、その一部を別のものにシフトさせておくのが無難だろう。ではインフレに強い資産とは何か。過去のデータから検証を行ったのがフィデリティ・インスティテュート首席研究員の重見吉徳さんだ。

米国リートが最も安定

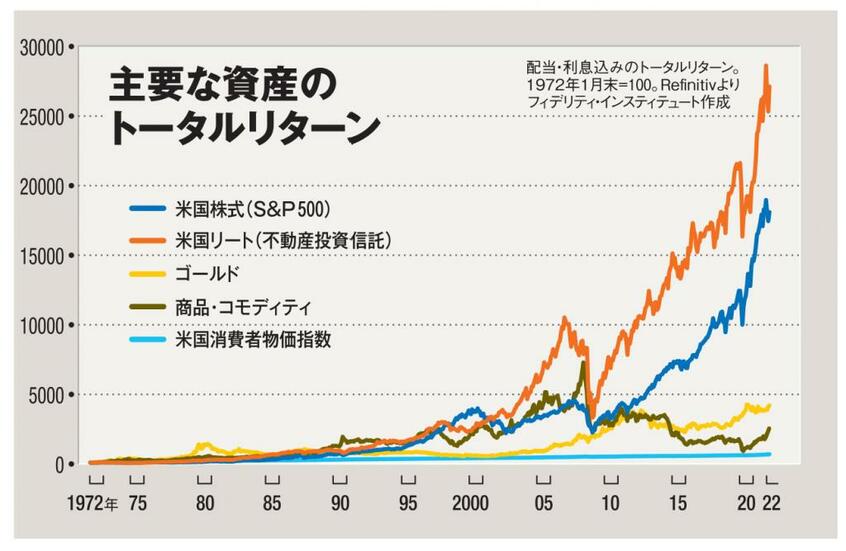

まずはグラフ【1】を見てほしい。これは1972年を100として、今年2月までにおける(1)米国株(S&P500)、(2)不動産(米国リート=不動産投資信託)、(3)商品(コモディティー)、(4)ゴールド(金)のトータルリターン(収益)を比較したものだ。

「米国株や米国リートは長期的に右肩上がりを描いている一方で、商品やゴールドは下がったまま、長期間にわたって戻らない局面がありました。言い換えれば、米国株や米国リートなら70年代のようなスタグフレーション期を迎えたとしても、10年程度待てば大丈夫と言えるかもしれません」(重見さん)

商品とゴールドも消費者物価指数の上昇率を上回るリターンを残しているが、浮き沈みが激しいのが難点。運用の中核に据えるのは危ういと言えそうだ。

グラフ【2】は、四つの資産の70年代以降の実質リターン(物価変動を考慮した実績値)を各年代別に検証したものだ。

「商品やゴールドは実質リターンがマイナスとなって、インフレに勝てなかった年代もあります。その点、米国リートのリターンが最も安定的で、米国株が続いています」(同)

マネックス証券でマーケット・アナリストを務める益嶋裕さんも、次のような見解を示す。