多くの人がしている「備え」

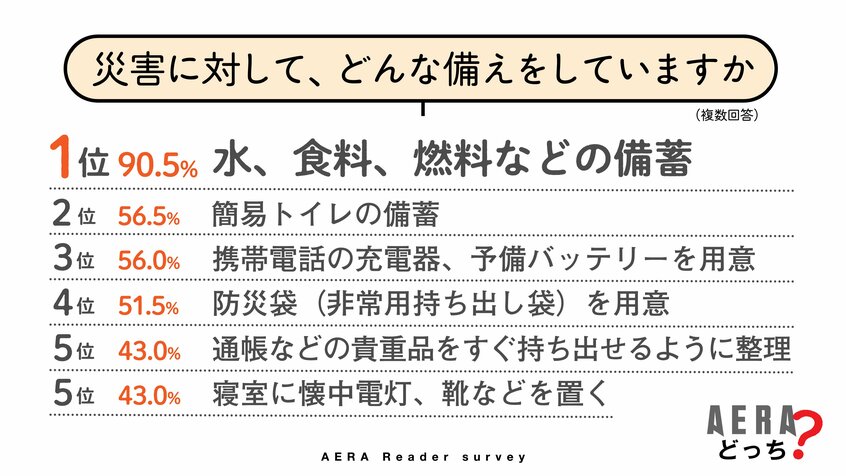

災害への「備え」として、最も多い90.5%がしていると回答したのが「水、食料、燃料などの備蓄」でした。そして、「簡易トイレの備蓄」が56.5%、「携帯電話の充電器、予備バッテリーを用意」は56.0%、「防災袋(非常用持ち出し袋)を用意」が51.5%などと続きました。

自宅などでの備蓄、あらかじめ用意しているもの以外では、「ハザードマップの確認」(41.5%)、「保険の加入」(41.0%)、「家具の固定」(37.5%)なども挙げられました。

「職場にスニーカー。5時間歩くのにヒールから履き替えて、とても助かった」(50代、女性)

「米はあるが洗う事が出来なかったので、それからは無洗米を購入している」(60代、女性)

「停電の時、復旧までに3日かかったのは、さすがに堪えました。オール電化なので。蓄電池は高額で諦めたので、もっと安くしてもらいたいです。風呂やトイレも流れないので、とても不便でした」(60代、女性)

水、食料以外に備蓄しているものは

ほとんどの人が災害への備えとしてやっていると回答した「備蓄」。

具体的なものとしては、「水」が最多の92.2%。続いて「缶詰・レトルト食品」が76.2%、「乾電池」が66.5%、「カセットコントのボンベ」が62.6%、そして「紙皿、紙コップ、ラップ」が57.3%、「簡易トイレ」の56.3%などとなりました。

「ガソリンを3分の1まで使ったら満タンにするようにしていた。東日本大震災の際、ガソリンの入手が一時的に難しくなったが、慌てることなく生活できた」(50代、男性)

「東日本大震災のときは、ホッカイロの買い置きがあったので、停電で家の中が寒くても、助かりました。夏じゃなくて、本当によかった」(60代、女性)

「熊本地震のとき、水の確保とトイレに苦労した。水は多めに、簡易トイレを用意するようになった」(40代、男性)