選択的夫婦別姓が民法の改正案として制度導入の検討が始まってから約30年。未だ導入されず事実婚を選択する人もいるが、様々な場面で不利益も生じる。それでも事実婚を選択する人やそもそも結婚の必要性を感じない人の意見は。AERA 2025年7月28日号より。

* * *

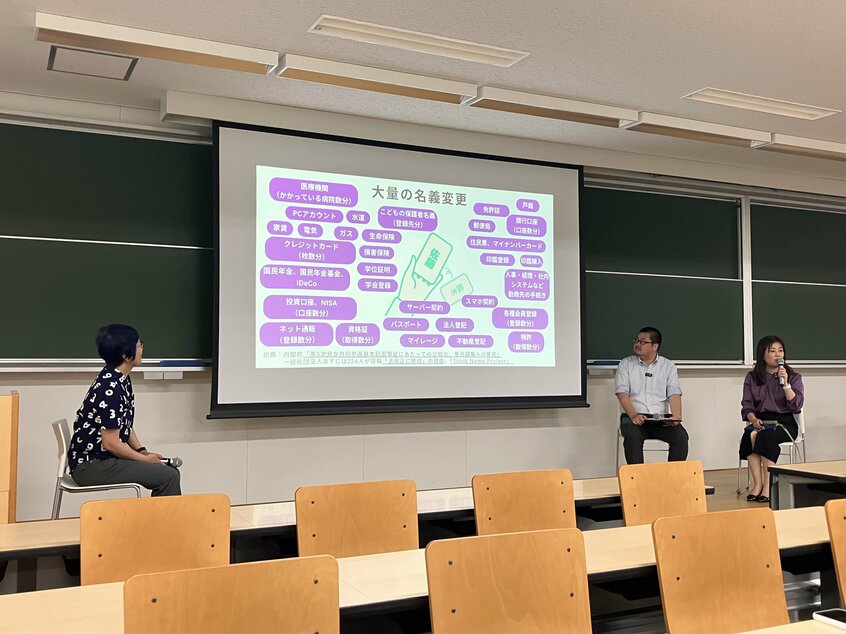

一般社団法人「あすには」が実施した事実婚などに関するインターネット調査では、スクリーニング対象20~59歳の1万人のうち、2%の人が事実婚をしていると回答。理由として「自分又は相手が改姓を望まないから」が約3割と最も多かった。

事実婚での困りごととしては「税の控除が受けられない」(25.2%)、「配偶者として医療行為への同意ができない可能性がある」(21.8%)、「相続権がない/遺言書があっても相続税がかかる」(19.7%)を挙げる人が多かった。

「事実婚は2人がイーブン(同等)な関係でいられるという点ではポジティブ。でもそれと引き換えに、不安の中に立たされる」(一般社団法人「あすには」代表理事 井田奈穂さん)

井田さんは、名前を変えなかったことで破談になった人や、法改正を待っているうちに出産できる年齢を過ぎたという人たちの話を聞いてきた。

「人生設計を狂わされている」。井田さんは、そう力を込める。

「あすには」でインターンをしている同志社大学大学院生の横山綺乃さん(23)は、結婚する夫婦のうち姓を変えた95%が女性側だと知り、「これが社会の不平等につながっているのかな」と感じたという。大学院進学時に「女の子だから、そんなにがんばらなくてもいい」と言われた経験もあり、選択肢を増やしたくて活動に加わった。