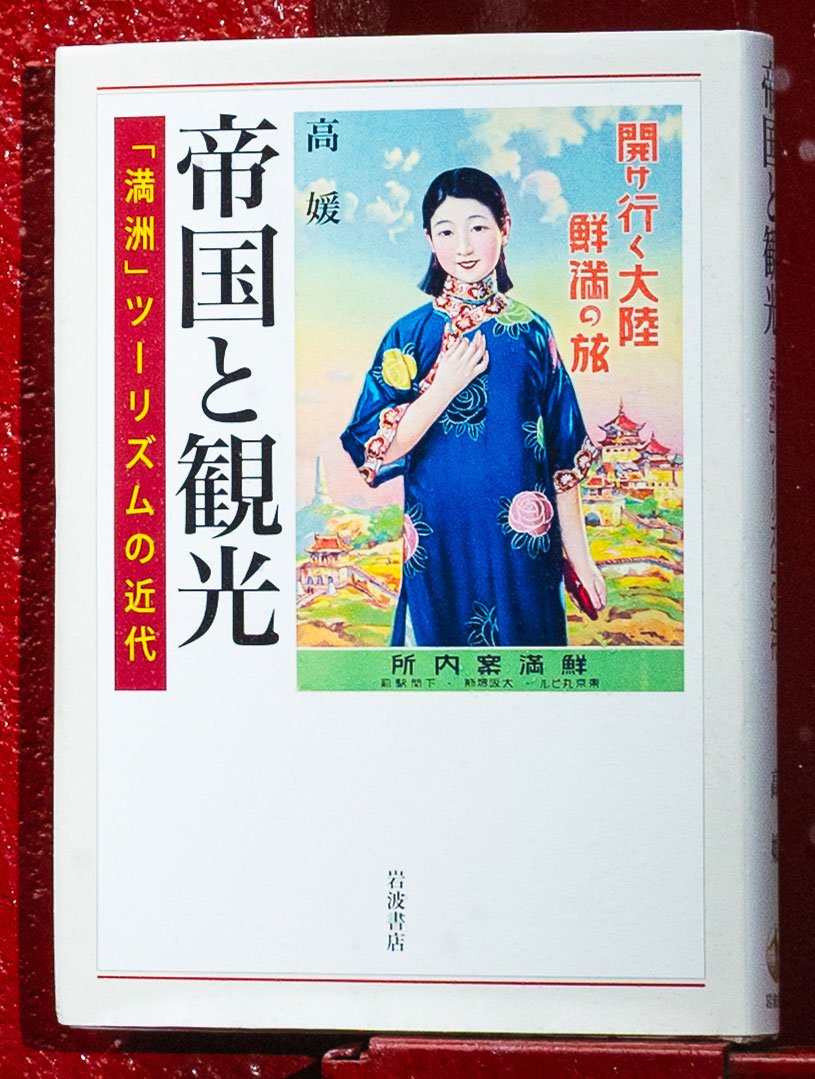

各界の著名人が気になる本を紹介する連載「読まずにはいられない」。今回は写真家・作家の星野博美さんが、『帝国と観光 「満洲」ツーリズムの近代』(高 媛著)を取り上げる。AERA 2025年7月28日号より。

【写真】満洲の地でまさに揺らいだ 星野博美にとって大切な一冊はこちら

* * *

荒涼とした大地に焼けつくような夕陽、大日本帝国の実験場、悲惨な引き揚げ、中国残留孤児……。行ったことがなくても、満洲に重層的なイメージを抱く人は多いだろう。

私が初めて満洲に行ったのは、天安門事件から2カ月後の1989年8月だった。カメラマンとして初めて原稿料をもらったのが、この旅行だった。

「満洲で日本がしたことを決して忘れない」と意気込んで中国入りしたものの、計算し尽くされた都市の造形や、満鉄が作ったヤマトホテルに代表される壮麗な植民地建築に惹かれ、揺らぐ自分が否定できなかった。満洲は日本人としての立ち位置が問われる恐ろしい場所だ、と痛感した。

本書は、満洲におけるツーリズムとナショナリズムの密接な関係を論じた学術書。満洲の権益を奪取した日本が帝国臣民の国家観を再構築するため、いかに観光を利用したかを丁寧に紐解いていく。

日本から満洲へ初めて市民の観光旅行団が出向いたのは1906年。陸軍が全面的にバックアップし、日露戦争の激戦地・旅順などの戦跡巡りと、利源の視察が目的だった。催行したのはなんと、朝日新聞社! 満洲観光の原点は、日露戦争の戦勝だったのだ。

満洲観光が国威発揚に利用できると気づいた人たちは、次に青少年に目を向ける。満洲の新戦場は「戦勝帝国の基幹たらんとする少年子弟」に「忠君愛国」の念を植え込むこの上もない良教場として、満洲を修学旅行先に選んだ。

満洲を「荒涼たる未開の地」と思っていた学生たちは、その近代的な発展に驚嘆して、帝国臣民の誇りを獲得し、在満日本人の先輩を通して大陸での活躍を夢見るようになる。

「御覧の通り満洲は好い所だ。就職するなら満洲へ来いよ」

日本の敗戦により、最盛期には155万もいた在満日本人は悲惨な引き揚げを体験した。しかし日中国交正常化後、その記憶もまた利用される。

「旧満州郷愁の旅──あなたがかつて住み、育った想い出の地への旅がこの秋可能になりました」

〈満洲観光の歴史を紐解くことは、(略)植民地支配の構造やアイデンティティの揺らぎ、異なる立場や経験が交錯する中で生じた複雑さを浮き彫りにする行為でもある〉

満洲の地でまさに揺らいだ私には、大切な一冊となった。

※AERA 2025年7月28日号

こちらの記事もおすすめ “マイナー政党”民社党の系譜を追う 近藤康太郎が感じた職人気質ジャーナリストの性