高原氏は「下請け任せ」と指摘されたことについて、「ぐうの音も出ない」と語り、こう説明する。

「(パイプの接続で)ミステイクしたところは、重要ではなかったといえば語弊がありますけど、要はパイプを並べていくだけだったので任せていいと思っていた。今後は、請負の方々と協働して、ワンチームで進めていきたい」

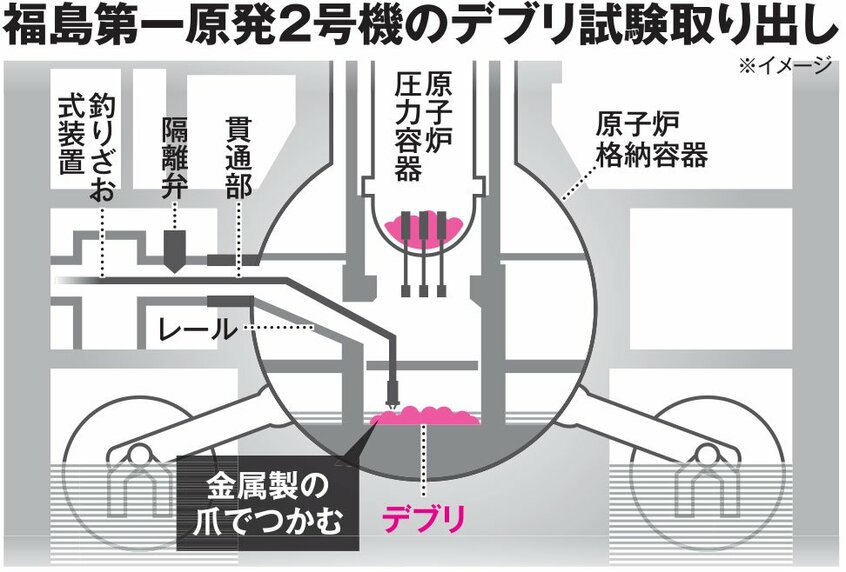

燃料デブリの取り出しに着手したことで、廃炉に向けた工程は最後の「第3期」に入った。2回目の試験的取り出しは今年春ごろを予定し、30年代初頭には本格的な取り出しを開始する計画だという。

だが多くの関係者は、「燃料デブリの取り出しは100年たっても不可能」と指摘。環境経済・政策学が専門で、災害復興を研究する早稲田大学の松岡俊二教授は「廃炉は170年でも厳しい」という見方を示す。

それでも東電は「2051年廃炉完了」の看板を下ろさない。取材中、高原氏は、

「我々はあきらめることは絶対にない」

と何度か口にした。

今回の取材では、事故を起こした2号機と同型で、11年の事故時は定期点検中で事故を免れた5号機の内部にも入ることを許された。

全身を防護服で包み、靴下も3枚履きにして、原発の心臓部である原子炉圧力容器の直下にたどり着いた。円筒状の内部は狭く、直径4メートルほど。頭上には核燃料に挿入する制御棒を押し上げる駆動装置などが無数につり下がっていた。金網状の床から下をのぞくと、約3メートル下に底部が見えた。事故で溶け落ちた燃料デブリは、底部などに粘土状に広がっているという。

ここからどうやって、高線量の燃料デブリを計880トンも取り出すのか。仮に、すべての燃料デブリを取り出せたとしても、その保管や最終処分の方法は定まっておらず、廃炉の全容はなお不明だ。5号機の狭い空間の中で、その道程がいかに長いか想像すると、楽観的と言わざるを得ない目標の前に、廃炉の姿が霞んで見えた。(編集部・野村昌二)

※AERA 2025年2月3日号より抜粋