寄り道をしているあいだに、ボブ・ディランのライヴ・ツアーはすでに始まっているではないか。つまり、彼はもう日本にいるのだ。せめてツアーが終わる前に、この原稿を書き上げねばならないと思う。

さて、第96回の続きからはじめたい。ボブ・ディランのアルバムには、新譜とは別に、ブートレッグ・シリーズとよばれる一連の作品群がある。これらは、それまで未発表であった曲、発表された曲の演奏の違うもの、そして、ライヴ演奏などがまとまられたものである。その作品群の中の現時点での最新作、シリーズ12作目の『ザ・カッティング・エッジ1965―1966』からはじめたいと思う。

最近、わたしが大好きだったアーティスト達が、多く亡くなっている。それはもちろん、わたしも彼らも年を取ってきたというのが一番の理由だろう。ジミ・ヘンドリックスやジム・モリソンやジャニス・ジョプリンが、1969年に27歳で亡くなった理由とは、意味が違う。なかには、そんなにお年寄りだったの?!という方も多くいる。

わたしがロックを聴き始めた頃、ロックは若者の音楽であり、既成の文化や大人たちに対抗するものであった。髪が耳にかかるほど伸ばしてはいけないといわれ、破れたジーンズなんてみっともないといわれ、エレキギターは不良の象徴だと言われた。そういえば、ビートルズのメンバーだって、自分たちの人気について質問され、リンゴ・スターだったか、いつまでもこんなことが続くわけはないので、将来は美容室のチェーン店を展開したいなどといっていたような記憶がある。

ロックは、若い頃に聴き、大人になったら忘れてしまう使い捨ての流行音楽として扱われていたのだ。

しかし、あれから50年近くの時を経て、ポップスやロックは、人類の文化、遺産として、今でも生きている。我々の世代は今でも、その頃の音楽を大切に、誇りに思っているのだ。

そして、その頃の音楽をもっと知りたいと願っていることが、ディランのブートレッグ・シリーズのような、今まで表に出てこなかった音源や映像、資料の発掘作業へとつながっている。

それらは、ディランに限らず、さまざまなアーティストについて行われている。名盤といわれているCDが、そのころのライヴ音源と2枚組で発売されたり、アーティスト本人はもちろん、その制作に関わったスタッフや録音現場、録音機、楽器などを取材し、その頃についての記憶を語り合うメイキングもののドキュメンタリーも数多く作られている。

わたしは、これらの作品が大好きなので、よく聴き、よく見る。中学生や高校生の頃に、夢中になって聴いたレコードがこうんなふうに作られていたのだ、ということを知るのは、音楽的にも、好奇心的にも興味深いものがある。

これらは、日本の音楽でも同じで、はっぴいえんどの『風街ろまん』や荒井由実の『ひこうき雲』のメイキング映像がTVで放送され、わくわくして見たものだ。

そういえば、日本で言えば、タイガースなどのグループ・サウンズもののメイキングは、聞いたことも見たこともない。レコードや音楽としては素晴らしいものだと思うのだが、プロ集団が仕事として制作したものと、当時、名もなき若者たちが試行錯誤して作り上げた音楽という、背景の違いによるものなのだろうか。

さて、今回の『ザ・カッティング・エッジ1965―1966』だが、1962年にデビューしたボブ・ディランが、それまでのギター1本で歌うフォーク・シンガーから、エレクトリック・ギターに変え、バンドメンバーを集め、ロックを演奏しはじめた時期の音源を集めたものだ。

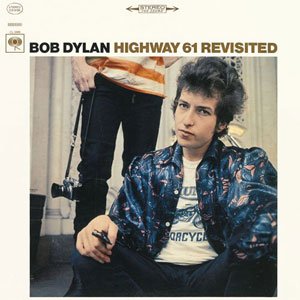

『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』、『追憶のハイウェイ61』、『ブロンド・オン・ブロンド』の3枚のアルバムの録音の歴史が記録されている。

これらのアルバムは、ロックが好きだという人なら、一度は聴かねばならないと言っても誰も異議を唱える人はいないと思うが、一般の人が誰でも知っているかというと、そういうわけではない。わたしの父も母も知らないであろう。

そんなところは、ビートルズの《イエスタデイ》とか《レット・イット・ビー》などとは位置づけが違うかもしれない。誰もが知っているメロディーというわけではない。

しかし、この3枚は、ロックの歴史を変えたとまでいわれている。そして今回、このCDを聴くことにより、これらの音楽がはじめからできあがっていたのではなく、実際に演奏しながら、ディランを中心にバンドのメンバーたちが、そのスタッフたちが、みんなで試行錯誤しながら作り上げていったということが伝わってくるのだ。

この『ザ・カッティング・エッジ1965―1966』、商品としては、3バージョンある。ひとつは、CD2枚組通常盤、CD6枚組デラックス・エディション、そして、CD18枚と7インチ・シングル・レコード9枚組のコレクターズ・エディションだ。当然、わたしは全世界5000セット限定のコレクターズ・エディションがほしかったのだが、置き場所に困るので、デラックス・エディションでがまんした。ちなみに、通常盤にはLPレコード3枚組のアナログ盤もある。

この中で、デラックス・エディションのCD3は、20曲入っているのだが、それらはすべて、《ライク・ア・ローリング・ストーン》なのだ。

最初は1965年6月15日のテイク1からはじまり、その日はテイク5で終わる。16日はリハーサルで始まり、CDの7曲目、16日のテイク4で完成し、『追憶のハイウェイ61』で使われた音源ができあがる。しかし、実際にはそこでは終わらず、テイク15まで録音されている。そして、最後の4曲は、4チャンネルのテープに残されたギターだけの演奏、ギターとボーカル、あるいは、ドラムスをオルガン、ピアノとベースだけなど、楽器ごとの演奏を聴くことができる。

わたしたちが若い頃、演奏をコピーしようとすると、レコードやカセットをかけながら、そのなかから自分の楽器の音を聴きだして練習したものだ。わたしなどはすぐに飽きて、結局、楽器を演奏できない聴くだけの人になってしまったが、友人のベース奏者は、何百回も聴いては自分で演奏し、カセットもレコードもぼろぼろにしていた。

それがいまでは、その楽器だけを、かんたんに聴くことができる。いい時代になったものだ。今の若者の演奏力が高まる背景のひとつでもあるのだろう。

《ライク・ア・ローリング・ストーン》ができあがっていく中には、ゆっくりとしたワルツで演奏されているものもある。

ひとつの傑作が生まれるとき、その背景には、さまざまな時間と人と魔法が、いっしょになったときがあるのだと思う。

さあ、ディランに逢いに行かなければ。 [次回4/27(水)更新予定]

■来日情報はこちら

http://udo.jp/Artists/BobDylan/