近代医学が進んだ現代では考えられないことですが、その昔、病気に対して投薬による治療法以外は存在しなかった日本やアジアの国々。

そんな事情もあり、アジアでは独自の薬学である「本草学」が発達してきました。

中国で生まれ、日本で独自の進化をとげた「本草学」とは、どんな学問だったのでしょう。

今回は配信を2回にわけ、西欧医学と東洋医学の考え方の違い、健康と長寿を追求した本草学のあれこれをご紹介します!

万薬の効能を研究する「本草学」

「本草学」のルーツは古代中国にさかのぼります。もともと本草学とは、動物・植物・鉱物などに薬用の効果があるかどうかを研究する分野であり、自然界の力を生命維持や健康に役立てようとするものでした。“本草”とは、薬の本(もと)となる草という意味です。

19世紀以前の世界では、まだ医療は発達しておらず、手術よりも投薬による治療が一般的でした。そのような時代背景もあって、当時の最先端の薬学である本草学が大きく期待されていたのです。

本草学は、古代中国で生まれました。紀元1~2世紀頃に編纂された、最古の薬物書である『神農本草経』がその源流です。この書物は伝説上の皇帝である炎帝神農(えんていしんのう※左画像)が記したといわれ、当時の薬物に関わる情報をまとめた集大成でした。

やがて、明代の李時珍が自ら収集・研究した800種をまとめた『本草綱目』(全52巻)を編纂し、中国の本草学はより発展していきました。

中国には、宇宙の現象を陰と陽との働きによって説明する「易」の思想があります。

人体や生物の中にも陰陽の要素を見いだし、その二元素の変化によって万物の体系づけを行ったこの本草学もまた、「易」の系譜に連なります。それゆえ、医学や薬学のおおもとでありながら、占術的な意味合いが強いものでもありました。

※画像の炎帝神農はあらゆる草木を毒味し、人々のために有害性や医薬効果を調べたことから「漢方」の発見者とされ、角のある鬼のような姿で描かれたものが現存します。

日本独自の「本草学」が発展した江戸時代

一方、日本における本草学は、中国唐代の書物『神農本草経』の注釈書をはじめとする重要な文献が遣唐使によって、平安時代にもたらされたことに端を発します。当初はただ文献として参考にされる程度で、本格的な研究が行われたのは江戸時代になってからでした。

1604(慶長9)年、長崎で『本草綱目』を入手した儒学者・林羅山は、これを徳川家康に献上。

以後、『本草綱目』は多くの本草学者によって研究され、医家や儒学者らにも多大な影響を与えました。鎖国していた当時の日本には、病気や治療についての資料が存在せず、この輸入された『本草綱目』が唯一の手がかりだったのです。

当時の本草学者が『本草綱目』を研究していたところ、植物の百科事典である『本草綱目』に載っていない植物が日本にあることを発見します。

それまでの日本の本草学は、中国から伝わった書物をもとにひたすら研究するだけの文献学でしたが、ここに至りついに、日本の風土と結びついた日本独自の本格的な本草学辞典が必要であることに気がついたのです。

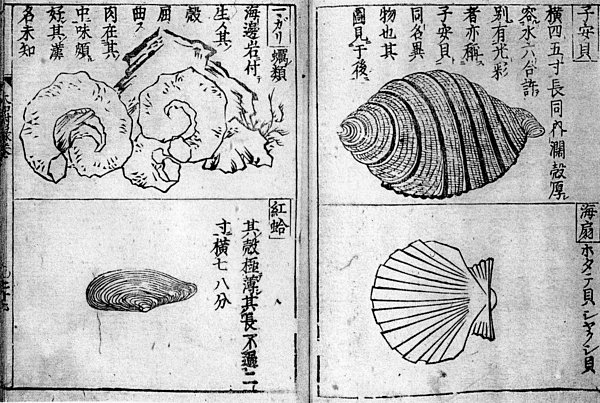

※ 画像は、江戸時代の儒学者が関心をもった本草学の代表的な書物『本草綱目』(李時珍著)。

シーボルトも尊敬した貝原益軒

そんななか、本草学者の貝原益軒によって、日本初本格的な本草書『大和本草』が1709(宝永7)年に出版されます。

全21巻におよぶ大著であり、独自の分類で1362種を紹介するものでした。

著者の益軒は、自ら観察・検証することを最も重視し、自分の手で自然に触れ、採取し、その目で体感することを欠かせませんでした。文献学ではない本当の意味での本草学が、日本で初めて開花したのです。

後の時代に、益軒の業績を非常に高く評価した人物がいました。オランダ経由で江戸後期の日本を訪れたシーボルトです。医者であり、日本の動植物にかかわる資料を収集・研究していたシーボルトにとって、「大和本草」をはじめとする益軒の著作は、非常に価値の高いものでした。

西欧の実証主義と同じく、自らの経験をもとに日本版『本草綱目』ともいえる『大和本草』をまとめ上げたこの偉業を尊敬し、シーボルトは益軒を「日本のアリストテレス」という称号で讃えたのです。

文献学にとどまらない、体験に基づく真実の本草学。益軒のマインドは、日本の学者のみならず、先進国から訪れた外来の学者の心にも響いたのです。

※画像は、貝原益軒による本草学辞典『大和本草』。当時の日本では、生物学や農学における唯一の参考書だったとされています。

── 引き続き18時30分配信分では「本草学」に関連した記事をお届けします。