――カメラはいつからですか。

自分の金で初めて買ったのは、オリンパスペン。所帯をもって、子どもが生まれたのがきっかけで、27歳でした。それ以前から仕事でカメラは使っていました。高校を卒業して、写真の修整やデザインをする工房に就職したんです。車、家電製品、重機、建物などの写真を修整したり、エアーブラシで色をつけたりね。

――修整とは具体的にどのようなことをするのですか?

いちばん単純なのは背景を真っ白に塗りつぶす作業で、メーンは製品の形や色を整えたり……要は、パンフレットの印刷に使える状態にするわけです。ネガつぶしもやりました。いい写真がないときは、自分で撮りに行く。当時、工房にあったのは、4×5の大判カメラ。蛇腹の重たいのをかついでよく出かけたものです。カタログに載せる写真が専門だから、格好いい角度を選んで撮らなきゃいけない。

でも4年で独立して、最初はプロのカメラマンが撮った写真を修整していたんですが、仕事用のカメラが必要になってきた。「オリンパスペンは、仕事にはちょっと物足りないな」と、ニコンFを買いました。ずっとあこがれていたんですよ。持っている人を見て、「すげぇな、格好いいな」と(笑)。当時の領収書が残っています。昭和40(1965)年、レンズを入れて7万3千円。ホースマンプレス69も買いました。いずれも高価なものですが、当時は仕事が次々と入っていたので現金で買えた。週のうち5日は、徹夜で作業しないと追いつかないほどでした。

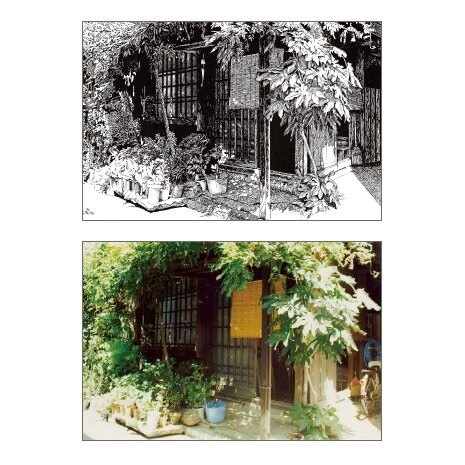

ところが1980年代後半になると、コンピューターの普及で急にエアーブラシの仕事が減ってね。そんなとき根津の自宅の近所を歩いていて、ふと気づいた。古い木造の家が櫛(くし)の歯が欠けるように、少しずつ減っているんです。地上げですね。大きな鉄の塊でグワーンと音を立てて乱暴に解体され、跡形もなくなってしまう。それを見ているとたまらなくなってね。「壊される前に、何とかして残しておきたい」と、ペン画で記録しようと思い立った。平成元(1989)年のことです。それが仕事になるなんて、思いもしなかったですね。

――ペン画の繊細さに驚かされます。

1枚仕上げるのに2週間くらいかかります。でも、写真から画におこすのは、仕事で慣れてますから。当時はキャビネ判や手札サイズの写真を修整していたから、どうってことない(笑)。資料の写真さえきちんと撮っておけば、後で再現できる。現場でスケッチしていくわけにはいかないから撮影がすむと、「とりあえずキープできた」とホッとする。とはいえ、しょっちゅう歩き回ってないとチャンスを逃す。次に行ったときにはもう空き地になっていたり、建売住宅に変わってしまう。暇さえあれば歩き回り、「これは」と思ったら、すぐ写真に収める。板目がきれいに出た木塀や格子戸が目に入ると、「ああ描きたいな」って思います。

――撮影時に気をつけることは。

1枚の画を描くのに、写真は何枚も使います。最低3、4回は出かけて行って、時間帯を変えて撮る。晴天と曇り、朝と昼とでは光の当たり具合が違いますからね。その中から気に入ったものを選んで、画の参考にします。建物の構造はいじりませんが、軒先に風鈴を描き足してみたり、植物のつるを形よく整えたり……というアレンジはする。反対に、地面に放置してあるホースや自転車などは描かない。写真をそのまま忠実に写すのではなく、格好よく残しているわけです。カラー撮影した写真を、あえてモノクロで描くのも、そのほうが味わいが増すような気がするからです。

※このインタビューは「アサヒカメラ 2012年8月号」に掲載されたものです