NBC長崎放送のラジオ番組「長崎は証言する」。半世紀にわたって放送を続けてきた。被爆地メディアの使命感からだ。被爆者が高齢化し減少する中、新たな挑戦も始めている。ノンフィクション作家の高瀬毅氏がレポートする。

* * *

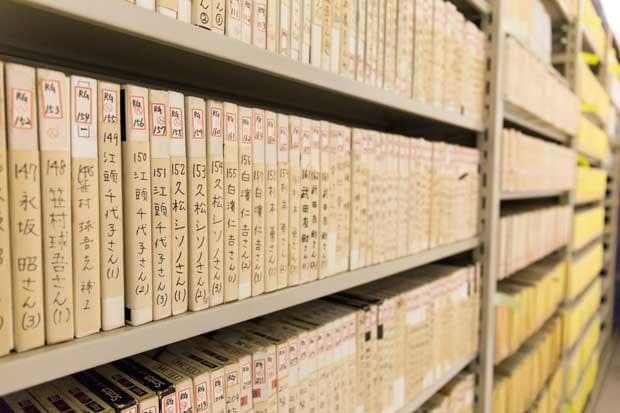

ズラリと並んだスチール製の棚に、厚さ1センチ余りの録音テープの箱が、びっしりと並べられている。箱の背には「谷口稜曄(すみてる)」「秋月辰一郎」など長崎の著名な被爆者の名前が並ぶ。

NBC長崎放送(長崎市)別館10階のライブラリー。ここには、ラジオ番組「長崎は証言する」(旧「被爆を語る」)で放送した被爆者の録音テープがすべて保存されている。

放送開始は1968年。今年で50年になる。第1回は11月5日。今年11月17日時点での放送回数は3324回。登場した被爆者は約970人。放送回数と人数に差があるのは、被爆者1人の話を数回に分けて放送するためだ。取材では、被爆体験だけでなく、被爆前の日常や、被爆後から現在までの生活を丹念に聴き取る。1人あたり、最低でも数時間に及ぶ。番組は当初6分ほどの長さで、週3回放送。いまは約5分に短縮され、週1回土曜日の午前6時40分から放送している。同局の記者は皆、一度は番組を担当する。ラジオ本部長の真島和博さん(53)は、91年に入社後すぐに担当となった。

「最初はカトリックの方。おばあちゃんの昔話を聞いているような、これは現実なのかなという印象でした」

だが、取材を重ねていくうちに、原爆投下の決定過程や、なぜプルトニウム型の原爆だったのかなどわかっていないことの多さに驚かされた。夥(おびただ)しい犠牲者を出したのにどういうことなのか。怒りが湧き、関心が深まっていった。真島さんはのちに原爆をテーマにしたテレビドキュメンタリーを制作している。

「被爆者の取材からスタートするので、調査報道でも被爆者の体験に軸足がある。記者は皆、見事にブレない。妙な方向には絶対に行かないんです」

真島さんはそう話す。

NBCでテレビニュースの取材なども合わせて1千人近い被爆者を取材した舩山忠弘さん(80)の原点もこの番組だ。6年近く取材にのめりこんだ。