大型連休中から箱根山の火山活動が活発化している。観光地として有名な箱根山だが、かつては大規模な噴火も起こしていた。

「規制がかかっているのは全体の面積の0.3%。ごく一部であることを理解してほしい」

5月7日、箱根山の火山活動について対応を協議した神奈川県箱根町と箱根温泉旅館協同組合は、記者会見を開き、こう説明した。箱根全体の地図の中に、半径300メートルの立ち入り規制範囲を小さい赤い丸で示して公表し、残りの広い地域は普段通りに観光できると強調した。

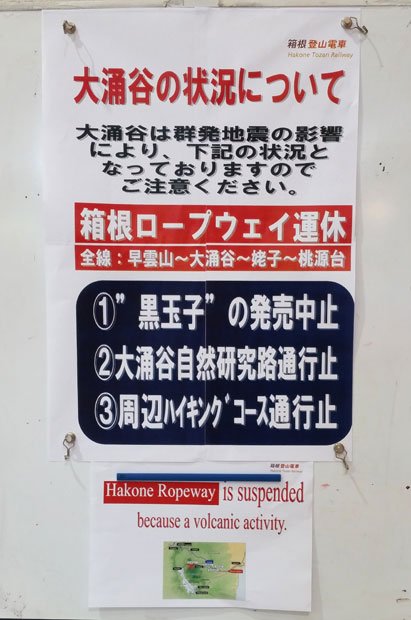

前日の6日、気象庁は、箱根山の火口付近(大涌谷(おおわくだに))で小規模な噴火が発生する恐れがあるとして、火口周辺警報を噴火警戒レベル1(平常)から、火口周辺の立ち入りを規制するレベル2に引き上げた。

4月末から火山性地震が続いており、わずかな地殻変動も観測された。地下のマグマだまりから出るガスなどによって地表付近の水が温められ、水蒸気が出ている。地下内部の圧力が高まれば、水蒸気爆発が発生する可能性がある。5日、これまでよりやや深い場所で地震が発生したこともあり、気象庁は警戒レベルを上げたのだ。

箱根といえば風光明媚な観光地のイメージだが、日本大学の高橋正樹教授は『破局噴火』で、かつては「牙をむいて関東平野に襲いかかった恐ろしい凶暴なモンスター」だった時代があることを書いた。

噴煙柱の高さが10キロ以上に及ぶ巨大噴火が起こり、崩れた噴煙柱が壁のような火砕流となって、神奈川全域を場所によっては数メートルの厚さで覆った。火砕流は到達しなかったが、箱根から約80キロ離れた東京でも、火山灰の厚さが約20センチにもなった。

ただし、これは約6万6千年前のできごと。箱根は4万年前以降、このような激しい噴火は起こさず、比較的穏やかな活動になっている。

箱根町火山防災マップによると、約3千年前に水蒸気爆発が起こり、これが引き金となって斜面が崩壊、土砂が谷に流れ込んだ。その後、斜面の崩壊跡に地下からマグマが上昇し、溶岩ドームができた。溶岩ドームの成長に伴い、火砕流が繰り返し発生した。規模が大きいものは静岡県に達した。この時の噴火活動の名残が、現在の大涌谷だという。崩れた土砂は芦ノ湖や仙石原をつくった。その後は水蒸気噴火を繰り返し、最後の噴火は大涌谷付近で12世紀後半から13世紀に起こった。

実は箱根山では2001年にも、今回と同じような地震活動や強い噴気、地殻変動が観測されている。このときは気象庁が噴火警戒レベルを導入する前で、直接比較はできないが、今回のような規制にはいたらなかった。

※AERA 2015年5月18日号より抜粋