『全国高等学校野球選手権大会100回史』定価:1万6200円(税込み)

編著・朝日新聞社、監修・日本高等学校野球連盟

朝日新聞出版は、夏の甲子園大会100回を記念し、上下巻1600ページ超の公式本を発売します。選手権大会の全約3400試合の記録、6万人近い出場選手名簿(監督、部長含む)、25万試合に迫る地方大会の勝敗記録を掲載。今回紹介したような貴重な写真も約3千枚収録します。予約のみの販売になりますので、お早めにお申し込みください。

『全国高等学校野球選手権大会100回史』は完全予約販売で来年3月刊行予定。予約締め切りは12月15日。

お近くの書店、ASA(朝日新聞販売所)、特設ウェブサイト(https://publications.asahi.com/k100/)でお申し込みください。

お電話でも受け付けています(03-5540-7793、平日10~18時・土日祝除く))

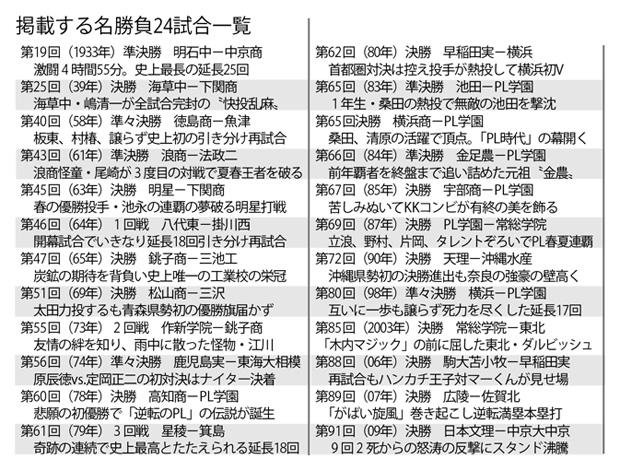

「夏の甲子園のベスト試合は」と聞かれたら、あなたは何と答えますか?『全国高等学校野球選手権大会100回史』(完全予約販売。12月15日予約締め切り。朝日新聞出版刊)には、「伝説の名勝負」にまつわる写真や逸話が多数掲載されています。今回はその中から一部を紹介します。

【「伝説の名勝負」写真をもっと見る】夏の甲子園100回分のお宝写真から特別に紹介!

* * *

今夏の甲子園。100回目を記念して、夏の甲子園で活躍した18人の元球児による「甲子園レジェンド始球式」が行われた。大トリとなる決勝戦は、特別に2人の元球児が登板。井上明と太田幸司が始球式に臨んだ。

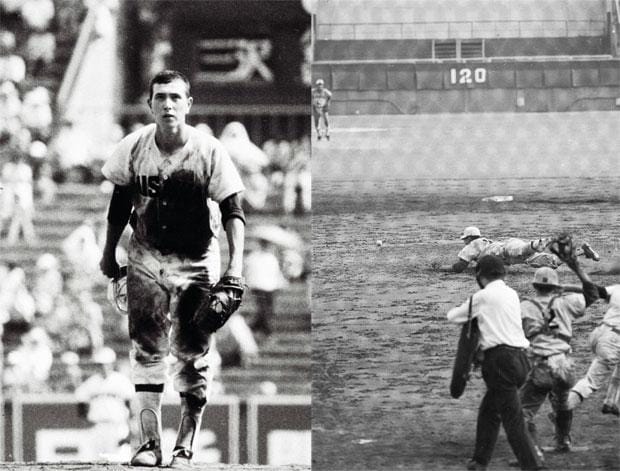

第51回(1969年)の決勝、松山商・井上、三沢・太田の投げ合いで、0‐0のまま延長18回引き分け再試合という決勝史上初の熱戦になった。

松山商は3度優勝経験のある強豪校、対する三沢は青森県勢初の決勝進出。今でいえば「名門対雑草集団」という対戦だったが、優勢だったのは三沢だ。延長15回裏、16回裏と続けて1死満塁と攻め立て、東北勢初の全国制覇にあと一歩と迫った。ところがことごとく松山商の堅守に阻まれる。

なかでも延長15回裏、1死満塁からの攻防は伝説の名場面として語り草だ。フルカウントから井上が投じた6球目ははじき返され、強烈な打球が井上の右を襲う。「抜けた!」と誰もが思った瞬間、井上が横っ跳び。でも捕れない。グラブをはじいて打球がコロコロと転がる。倒れたままの井上は「負けた」と観念したという。だが、打球は遊撃手・樋野の前へ。すぐさま本塁に返球され、土煙が上がるなか「アウト」が宣告された。死闘は4時間16分におよび、井上は232球、太田は262球を投げ抜いた。翌日の再試合は4−2で松山商が勝ち、4度目の全国優勝を果たした。

バックに助けられながら絶体絶命のピンチをしのいだ井上と、端正な顔立ちで豪速球を投げ込んだ怪腕・太田。大会本部などには「気の毒で見ていられないから、優勝旗を二つつくって」という声が相次いだという。

戦前の第19回(33年)、明石中−中京商は、大会史上最長25回の延長戦。それまでの延長最長は19回。大会本部は20、21回で試合中断を打診するも両チームの回答は「向こうが『やめる』と言えばやめる」。当時の気風を感じさせる逸話だ。

太平洋戦争前夜の第25回(39年)は「南海の麒麟児」とたたえられた投手が登場する。全5試合を完封し、準決勝、決勝を無安打無得点で優勝を勝ち取った嶋清一(海草中)。『100回史』では、大記録を打ち立てた決勝・下関商戦から、鉄腕への成長過程や、その優しい人柄についても、本人の日記や近しい人のコメントを交えて触れている。また、試合前の先攻、後攻を決めるじゃんけんで主将の嶋はいつも「チョキ」を出していることが写真整理で判明。験担ぎだろうか、その心を知るすべはない。

第40回(58年)、徳島商−魚津は、史上初の延長18回引き分け再試合。徳島商のエースは、現在タレントの板東英二。実は引き分け再試合の規定を作らせた当人で、約4カ月前の四国大会で延長16回と25回を連投したことがきっかけ。40回大会で板東が記録した通算83奪三振は現在も破られていない。そのタフネスぶりが本書から感じ取れる。

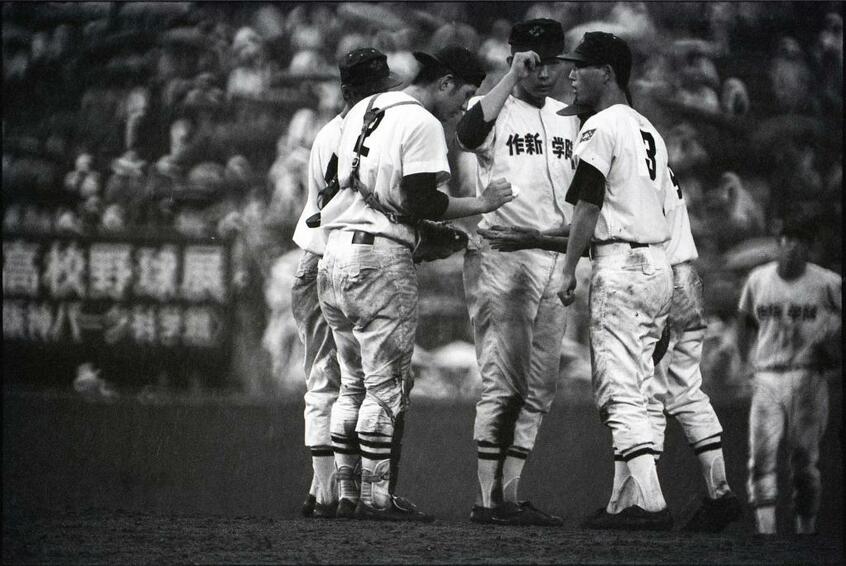

第55回(73年)、作新学院−銚子商は、「怪物」江川卓(作新学院)が主人公。類いまれな能力を発揮したデビューから取り巻く環境の変化、ライバル校の対策、江川の苦悩、そして雨中の敗戦と、この試合を通じて、立体的に描かれている。江川という存在そのものが高校野球界やマスコミ、ファンにとってある種の「騒動」だったことがよくわかる。

第80回(98年)からは横浜‐PL学園の延長17回。持てる技術と精神力、戦術のすべてをぶつけ合う様子が描かれている。なかでも松坂大輔(横浜)の球種を読み取る逸話は秀逸だ。巷間伝わるのは「いけいけ」と叫んだら直球、「狙え狙え」は変化球。テレビ番組で紹介されたものだが、真実は少し違った。「いけいけ」は外角、「狙え狙え」は内角、「絞れ絞れ」が変化球だとか。

本書は、約1世紀に及ぶ膨大な記録集と、当時の様子を今に伝える貴重な写真が目玉だ。そのなかで、「名勝負」など、多彩な切り口の企画ページを設けており、読み応えは十分。感動や驚き、新たな発見があり、心地よい余韻に浸れるだろう。(敬称略)

(「100回史」編集室・内山賢)

※週刊朝日 2018年12月21日号