新聞連載として1946年にスタートしたサザエさん。来年には、アニメ放送開始50年、2020年には作者の長谷川町子生誕100年を迎える。世代を超えて愛される漫画だが、特に昭和の脳を活性化する不思議な効果があるようなのだ。

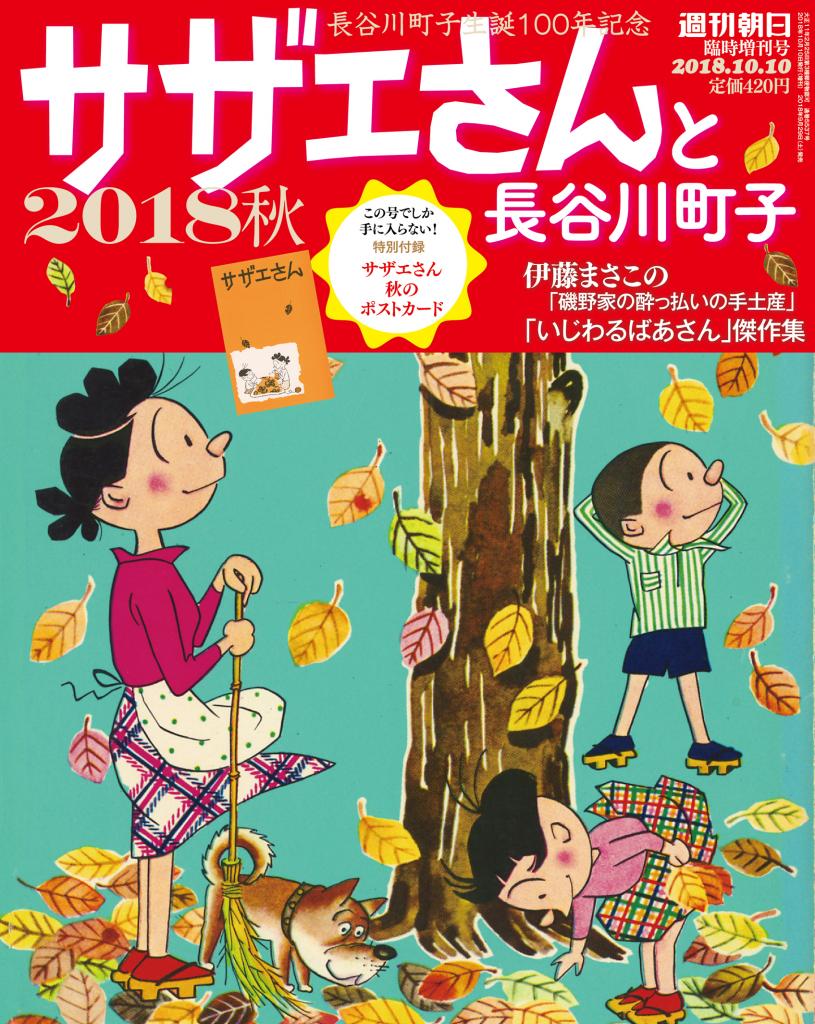

【写真】週刊朝日増刊号「サザエさんと長谷川町子2018秋」はこちら

◆

7月上旬のある日、週刊朝日編集部に一枚のはがきが届いた。その10日ほど前に発売された増刊号「サザエさんと長谷川町子2018夏」を読んだ66歳の女性からのお便り。内容は、女性の身の回りで起きたサザエさんをめぐるささやかなニュースを伝えるものだった。

「夏号を購入した知人は、入院中のご高齢のお母様のお見舞いに行くときに持って行ったそうです。そのお母様の年齢は90歳ちかく。認知症で、日常生活には介助が必要な状態でした。

食後、いつもは寝てばかりのお母様が自分でサザエさんのページをめくっていたそうです。病院のスタッフの方は『あら! ○○さんが起きているのを初めてみたわ』と驚かれたとか。

その後、知人はお母様と同室のもっと重い認知症の方にサザエさんをお貸ししました。やはり、その方も自分でページをめくって、漫画を熱心にご覧になっていたそうです。

サザエさんは、昭和の脳を活性化するスーパーアイテムなのですね」

興味深いエピソードだが、単なる偶然なのだろうか。脳の健康や老化に詳しい池谷裕二さん(東京大学薬学部教授)に聞いてみた。

「二つの心理バイアスが関係しているように思いますね。一つは、レミニセンス・バンプ(想起のこぶ)と呼ばれるもの。一般に時間がたつほど出来事は忘れやすくなるが、長い人生でなぜか10~20代のことはよく覚えているという記憶の傾向のことです。もう一つは、バラ色の回顧。過去の経験が美化されていく傾向のことです」

年齢を重ねると、昔話が多くなるのはこのためだという。現在90歳くらいの人ならば、サザエさんが新聞連載されていたころに、20代を過ごしたことになる。

「サザエさんを読むことで当時を思い出しているのでしょう。追憶、懐かしむというのはいいことを思い出すこと。ポジティブな行為ですよ」

ポジティブな行為だからこそ、意欲が湧いて、認知症で寝てばかりいたのが起き上がったり、自らページをめくったり、といった行動につながったのだろう。池谷さんは「それはサザエさんだからなせること」と分析する。世代を超えて読み継がれているからこそ、そのきっかけがつくれたのだ。

さらに、池谷さんは次のように指摘する。

「認知症の方も周囲と交わりたいという気持ちがあるんですね。それには、やはり共通の話題が必要ですが、老若男女あらゆる人に支持されているサザエさんはぴったりです」

ロングセラーには理由がある。昭和生まれも平成生まれも、次の時代を迎える前に、昭和の4コマ漫画の最高傑作をもう一度読んでおこう。(本誌・鎌田倫子)

*長谷川町子生誕100年に向けた週刊朝日増刊号「サザエさんと長谷川町子2018秋」は、書店、コンビニなどで発売中。ASAでも注文できます

※週刊朝日 2018年10月12日号