昭和の時代に栄えた産業や日常生活を支えた職人たち。時代とともに機械化が進み、その姿は今では消えつつある。競合が消えたことで逆にニーズが生まれたり、文化として若手に注目されたりした分野も。かろうじてまだ現役が活躍する、限界集落ならぬ「限界職人(マイスター)」を訪ねた。

* * *

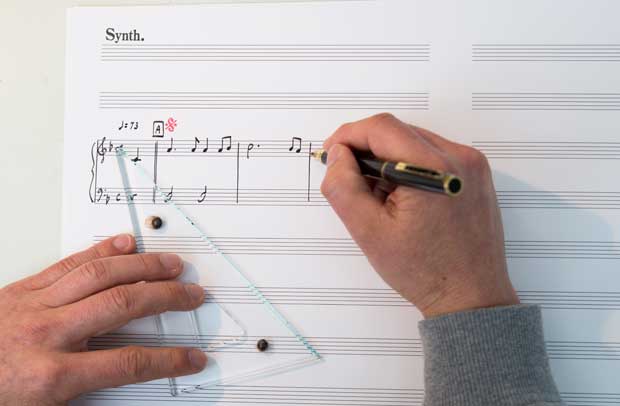

仕事道具は二つ。ペン先が平らな万年筆と線を引くための三角定規。ウォーミングアップで「スラー」を書く。なめらかな弧を素早く描く。描くごとにどんどん長くなる。その美しさは、水面に広がる波紋を思わせた。

「コンピューターで書かれたものしか知らない若い人が見ると『これ、手書きなの!?』と驚かれます。以降、手書きを要望されるケースが少なくありません」

「写譜」の老舗「東京ハッスルコピー」(東京都港区)の営業部の中島裕美さんは話す。写譜とは、作曲家や編曲家が書いたスコア(全楽器のパートが書かれた総譜)をもとに楽器のパートごとに書き起こすこと。スコアのままでは、オーケストラやバンドの演奏者は演奏ができないからだ。音楽番組やコンサートに欠かせない専門職だ。

「映画『マエストロ!』の美術用の譜面を書かせていただいたこともありました」

と語るのは、写譜歴27年の柳田達郎さんだ。音楽大学を卒業後、バリトンの声楽家として活動していたころ、写譜の世界に魅せられた。コンピューター化が進む中、柳田さんは数少ない「手書き」職人だ。表に名前の出ない裏方だが、ト音記号ひとつにも職人ごとの「個性」が出る。

「一本のペンで太い線と細い線を描き分けてます。もう20年愛用しています」

写譜に求められるのは、奏者が一目でわかること。スコアで表されるのは、見開きでも10小節程度、時間にして数十秒と限られているので、演奏中に何度もページをめくらないといけない。それを写譜で、一枚の譜面に収めるのが理想だ。

「僕らの仕事は奏者ファースト。演奏中のストレスをなくしたい。シンバルなど休みの多い楽器だと、どこで入るかというガイド譜を書き込む工夫も必要。奏者の耳に、いつ、どんな音が聴こえているのかを理解していないとダメなんです」

コンピューターと比較すると、手書きの利点は、音符の間隔を均等ではなく、微調整できること。かつ、見やすくするためには、音楽に詳しいだけでなくレイアウトのセンスも必要だ。

「一枚に収まらないだろうという難易度の高いものほど燃えます」

実は、写譜は演奏が終わると役目を終え、多くの場合、演奏ごとに作り変えられている。コンサートで生まれる音楽と聴衆がそうであるように、演奏家と写譜も一期一会なのだ。

※週刊朝日 2017年5月5-12日号