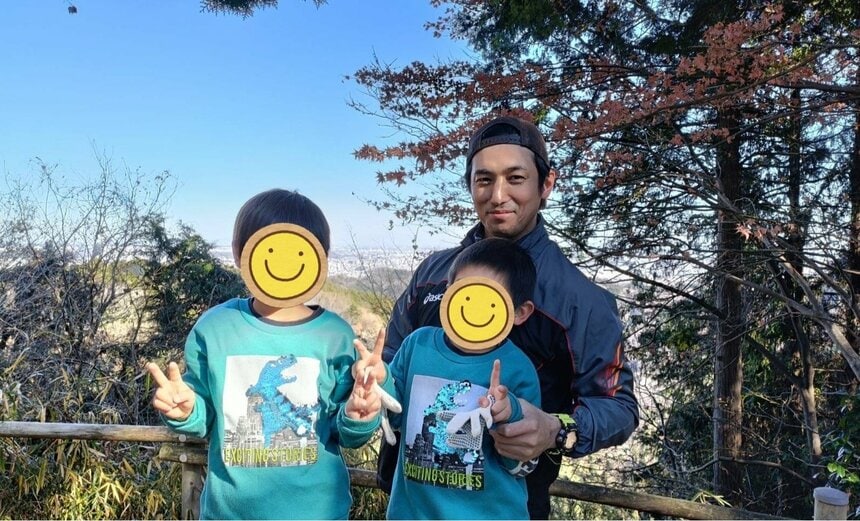

「高尾山の標高は何メートルでしょう」「富士山とスカイツリーが見えています。それぞれ何メートルでしょう」といったクイズを出しつつ、きれいな石を探した登山でした。

――お子さんにはよくクイズを?

そうなんです。毎朝、起き抜けに子どもたちにクイズを出しています。彼らが寝ている横で「起きた?」と確認しつつ、「パパが掛け算の暗唱をしているから聞いていてください」からまずは始めます。だんだん目が覚めてきたら、「富士山の高さは?」「光の速さは?」「クモの足の数は?」などと毎日、同じクイズを出しています。

「富士山」と言っただけで、いつ、無意識に答えが返ってくるようになるか知りたくて、彼らで試している感じです。

クイズは最近からですが、掛け算の暗唱は長男が小さい頃からしています。朝の掛け算の暗唱を僕が言い間違えると、「パパ今、間違えたよ」って。「聞いているのかな?」と思いながら言っているのですが、ちゃんと聞いていて、間違えると指摘してくれます。

古武術や納刀の稽古から実感することとは?

――なぜ毎日、同じクイズを出すのですか?

僕は38歳の頃から古武術を習っていて、同じ動作を1000回するのと、1万回するのとでは動きや気持ちにも差が出てくることを実感しているんです。

それ以上はどうなのか。例えば、刀を鞘(さや)に納める「納刀」いう動作を1日40回×5セットで200回。それを100日すると2万回、200日では4万回になる。 1つの動きを5万回したら、10万回したらどんな変化があるか、僕は、それが知りたいと思いながら稽古しています。その流れから、子どもたちにクイズを出しはじめました。

そのほかにも長男が幼稚園生だった頃、サッカーが好きだったので、「1つの技を練習し続けよう」と話をして、ダブルタッチというドリブル方法の練習をとりあえず、1日1000回することを目標にしました。たださすがに1000回は大変なので、彼は1日100回の練習をし続けることにしたんです。3000回に達した時に、「1万回やったらどうなるか」と話していたのですが、5000回ぐらいまできたあたりで 突然、サッカーに関する興味を失い、急に石に興味を持ち始めました(笑)。