友だちに「うざ」「きも」「きしょ」と言った子どもに対しては事情を聞き、指導するようにしています。ただ、これらの暴言を言った理由を子どもに聞いても、「なんとなく」や「つい」「YouTubeで見て、言ってみたくなったから」などの場合、根本的な解決にまで結びつかないことがあります。暴言が口癖・習慣になってしまっている場合は、なかなか改善できないことが多かったです。

禁止するよりも「正しく言いなさい」

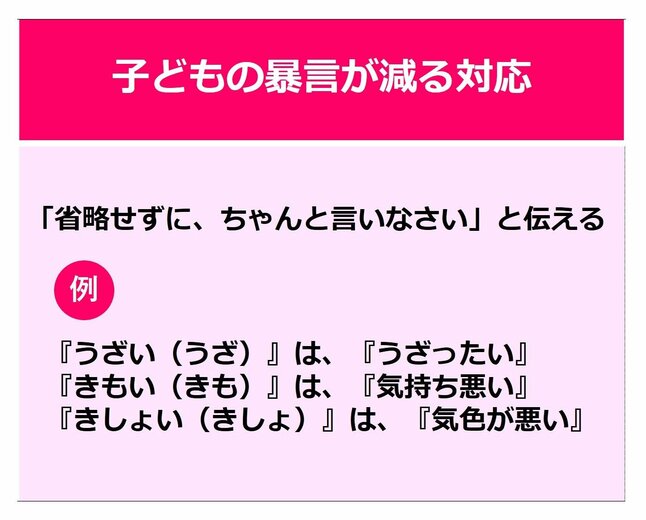

「うざい(うざ)」「きもい(きも)」「きしょい(きしょ)」の言葉が身に沁みついてしまった子どもたちが、少しずつこれらの暴言を言わなくなった対応を紹介します。

それは、「言うな」「言ったらだめ」と禁止するのでなく、「省略せずに、ちゃんと言いなさい」と言って対応したことです。

「『うざい(うざ)』は、『うざったい』と言いなさい」

「『きもい(きも)』は、『気持ち悪い』と言いなさい」

「『きしょい(きしょ)』は、『気色が悪い』と言いなさい」

と、言い直しをさせる対応をしたのです。

すると、これまでは「暴言を言ったらだめ」と指導すると、「うざ」と言って反抗的な態度をとっていた子どもたちも、素直に言い直してくれたのです。「うざったい」「気持ち悪い」「気色が悪い」と言い直してくれたのです。

「うざい・うざ」と「うざったい」という言葉を見比べたら、同じ意味でも心象はかなり違うと思います。「うざい・うざ」は心のダメージを受けますが、「うざったい」はそれほど嫌な気持ちになりません。聞いた心象も同じです。「うざったい」という言葉を聞いても、「うざい・うざ」ほど嫌な気持ちにはなりません。「きもい・きも」と「気持ち悪い」、「きしょい・きしょ」と「気色が悪い」も同様に、心象が大きく違います。

言い直しの対応を、子どもたちが受け入れてくれたワケ

普段は反抗的な態度を教師や親御さんにとっている子どもが、「省略しないで言いなさい」の対応を受け入れてくれた理由は、次の3つです。

次のページへ子どもが対応を受け入れた3つのワケ