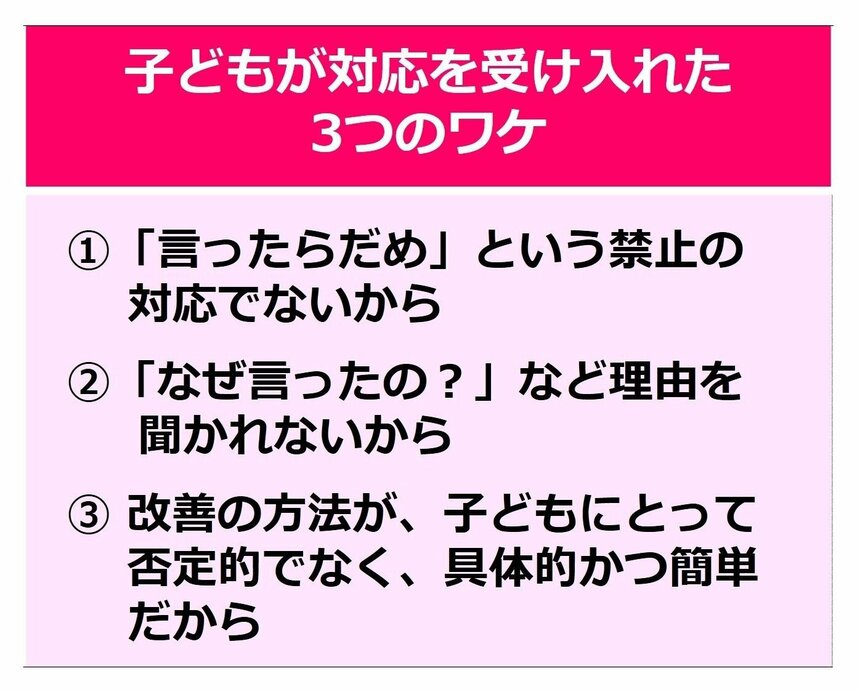

①「言ったらだめ」という禁止の対応でないから。

②「なぜ言ったの?」など理由を聞かれないから。

(口癖になっているだけだから。面倒くさいことを聞かれないから)

③ 改善の方法が、子どもにとって否定的でなく、具体的かつ簡単だから。

教師としても冷静に対応できるようになりました。これまでは、「そんな言葉を学校で使わへん!」と声を荒げてしまうことがありました。でも、言い直しの対応をとるようになってからは、「ちゃんと言い」と落ち着いて対応できるようになりました。

そして最初のころは、言い直していた子どもたちも、徐々に「うざったい」「気持ち悪い」「気色が悪い」などと、省略せずに言うようになりました。さらに、「うざったい」などの言葉自体を使うことを踏みとどまる子どもも出てきたのです。

暴言がクラスに広まってしまった過去

若手教師だったころ、担任した高学年の教室で暴言が日常化してしまったことがあります。

その一番の原因は、子どもたちの家庭環境や生活習慣でなく、私が子どもたちの暴言をスルーしてしまったことです。授業中に暴言があっても、授業を進めることを優先して聞き流してしまうことが重なったからです。

不適切な言動にいちいち対応していたら授業が進まない、他の子どもたちに迷惑をかけると思い、対応しなかったのです。休み時間だからある程度は仕方ないと、妥協してしまったことも原因の1つです。

私が、子どもの暴言を対応しないでいると、少しずつ暴言の内容がひどくなっていきました。また、これまで暴言を使わなかった子どもたちも暴言を使うようになってしまいました。

この失敗経験をしてからは、子どもの暴言をスルーしないで、「ん?」「今、何て言った?」と、まず反応するようにしました。それだけでも暴言の歯止めになりました。

それと、暴言の対応で気をつけていることがあります。

子どもが暴言を吐いてしまう前に、事前の指導をしておくことです。暴言の後に指導されるよりも、普段の授業の中で言ってもらうほうが、子どもにとって素直に受け入れやすいです。

また、子ども目線で楽しい指導を心がけています。正論だと耳を塞いでしまう子どもも、楽しい話だとしっかりと聞いてくれます。