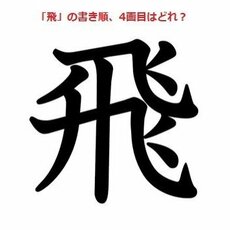

――九九の表は、誰もが小学校で習う基本ですよね。

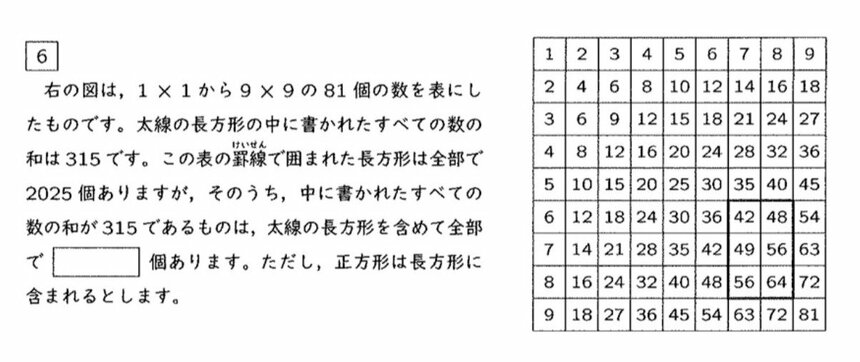

今回は、九九の表の中から、合計315になる長方形の範囲を探すという問題が出題されました。

九九の表の1の段を、1から9までを足すと45になり、2の段の合計はその2倍になり…というのを9の段まで繰り返し、九九の全ての数を足すと2025になるんです。この理屈がその子の中でストンと落とし込まれていて応用できるかが絶妙に問われる問題でした。

――数の美しさや不思議さを体感できる問題ですね。

九九の表は、最初呪文のように覚えることが多いと思いますが、眺めていると色んな発見がありますよね。例えば、6×4=24、8×3=24のように掛け合わせると同じ数になるペアを探すのもおもしろいです。他にも9の倍数は、18、27、36といったように1の位と10の位の数を足し合わせると、なぜだか9になるんです。九九の表を使って、純粋に不思議だな、なぜそうなるのだろう?と考えながら、遊び倒す経験は、低学年からできるおすすめしたいことの一つですね。

本質的な学びを会話形式で体感、普連土学園中の問題

――普連土学園中の問題も、算数なのに会話を埋めていくという、他とは違ったユニークな問題ですね。

普連土学園さんは、毎年、会話形式の誘導問題を出すことで知られています。今年の問題はAさんとBさんが色紙を貼り合わせた際の面積や周の長さについて、異なる解き方をしながら先生と対話し、解法を比較して進める構成になっていました。この問題の良いところは、限られた試験時間の中で、算数の本質的なおもしろさにたどり着けるところです。

――一つの問題に対して、いろいろな解き方があることを意識させる問題ですね。

算数や数学のおもしろさは、一つの解き方で正解が出たから喜ぶというものではなくて、さらにエレガントに解ける解法を見つけたり、解く中で疑問が生まれて新たな問いを発見したり、といったところにあります。さまざまな解き方を味わうことが醍醐味の一つで、算数や数学を愛する人は例外なくおこなっていることです。

次のページへ25年度中学入試算数のトレンドは?