中川翔子さんが中学時代に経験した不登校と引きこもり。当時の絶望や孤独を乗り越え、彼女はどのように未来を切り開いてきたのでしょうか。不登校ジャーナリストの石井しこうさんとの対話を通じて、大人になった今だからこそ語れる思いをひもときます。 ※前編<中川翔子が語る、不登校だった中学時代と“絶望”から立ち直ったきっかけ 「楳図かずお先生の言葉がどん底から救ってくれた」>から続く

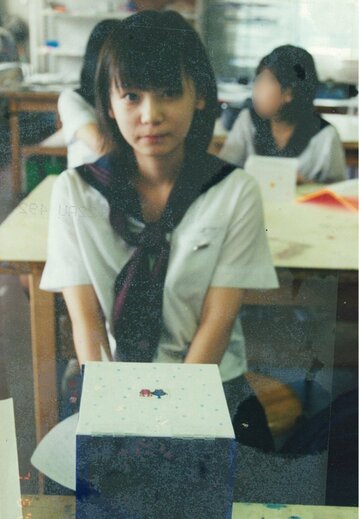

【写真】デビュー当時の中川翔子さんはこちら(ほか8枚)ただ、そばに居続ける “隣る人(となるひと)”になりたい

――私立の女子中に入学後、「スクールカースト」の最下層にランクされ、不登校を経験されました。そのときの経験が、今の中川さんにどのような影響を与えていますか?

中川 あのときに夢中になったものが、今の私を支えてくれています。学校へ行かない間、歌ったり、絵を描いたり、ゲームをしたり、ネットを見たりしていましたが、その好きなことのおかげで、大人になってからたくさんの夢がかないました。現実から目を背け、つらいことから心を守るために毎日していたことが、未来の夢の種まきになっていたのです。「ポケモン」やゲームなど、中学から高校時代にハマったものたちは今でも好きだし、私にとっての一生物。暗黒時代として封じ込めていたあの時期にもちゃんと意味があって、今は、「あのとき、引きこもっていてよかった」とさえ思っています。

――大人になって、ようやくそう思えるようになったのですね。今、当時の自分に声をかけてあげるとしたら、どのような言葉をかけたいですか?

中川 「生きていてくれてサンキュー!」と言って、背中をさすってあげたい。そして、「好きなことに夢中になってくれてありがとう」と感謝を伝えたいです。でも、当時の私は大人に対する不信感もあったし、今日一日をどう生き抜くかで精いっぱいだったので、どんな言葉も耳に入らないかもしれません。だから母が私にしてくれたように、自分が好きなことを一緒に楽しんで、ただ、そばに居続ける“隣る人(となるひと)”になりたいです。

――“隣る人”。素敵な言葉ですね。

中川 児童養護施設で暮らす子どもたちと、彼らを支える職員たちの日常を追ったドキュメンタリー映画のタイトルなんですが、「隣る」という言葉は、単に「隣り合う」だけでなく、相手に寄り添い、共に歩むという深い意味があります。思春期の心はガラスみたいに繊細で、一度傷がつくと、ちょっとしたことで、深くヒビが入ってしまいます。だから私たち大人は、慎重に“隣り方”を探らなければいけないと思うんです。