夏休みシーズンにもかかわらず、今年も外遊びには危険な暑さが続いています。深刻さを増す地球温暖化に歯止めをかけるには、親たちの発想の転換が欠かせません。先日開催された「“外で遊べない夏” 親たちの声に関する調査発表会 ―猛暑対策の“限界”と、今とるべき社会的選択―」では、3児を育てるタレントの横澤夏子さんが、子どもの外遊びの現状や、いま求められている社会の変化について、専門家に話を聞きました。

猛暑の外遊びは危険、でも外遊びは発育の要

気候変動による健康影響について啓発活動を行う「医師たちの気候変動啓発プロジェクト」が、子どもの外遊びに関する実態と、温暖化による影響について意識調査を行いました(今年6月下旬実施)。東京科学大学 未来社会創成研究院 藤原武男先生が調査監修を、東京大学 未来ビジョン研究センター 江守正多先生がアドバイザーを務めています。

横澤夏子さん(以下・横澤):藤原先生、最近、猛暑続きで子どもたちは室内遊びばかりなので、なんとか外遊びをさせたいのですが……。

お笑いタレント。「R-1グランプリ」で2度の準決勝進出、1度の決勝進出でブレーク。プライベートでは2017年に一般男性と結婚、3人の子どもを持つ。自身のSNSでも子育ての様子を紹介している。

藤原武男先生(以下・藤原):本当に暑い日が続きますよね。夏のカンカン照りの公園では誰も遊んでいません。ただ、最近の研究では、夏の暑さというのが子どもだけでなく大人も含めてメンタルヘルスに影響するという研究報告※1や、高温の気候が続くとぜんそくで入院するリスクが増加するというデータ※2もあります。気管支には熱を感知する神経があるので、異常気象によってアレルギー性の喘息を起こすこともあると思います。

また気温が高いと早産が増えるという話もあります※3。これは妊婦さんの脱水症状が子宮への血流に影響すると考えられます。暑さによる健康被害というものは、人によってはずっと健康に影響するものなので、気温が子どもの身体にどう影響するかは、長期的に考えなければなりません。

公衆衛生学、特に子どもの健康、成長、ウェルビーイングに必要なことは何か、ミクロな遺伝子レベルからマクロな気候変動の影響まで、幅広い疫学研究に取り組んでいる。

横澤:でも、外遊びは自然の中でいろいろな刺激や発見もあるから発育に大事だと思うんです。

藤原:そうですね。暑くなってから子どもの外遊びが制限されていますが、外遊びは健やかな発育に必要です。太陽光を浴びることは近視の予防※4になるし、外遊びは肥満の予防にもなります※5。

横澤:ええー! 本当ですか!

藤原:さらに外遊びによるストレス発散で問題行動が減る※6ともいわれています。逆に、室内遊びで長時間にわたり動画やゲームなどの映像視聴を続けることが発育にマイナスであることは、いろいろな研究結果でわかっています。

横澤:ちょっと耳が痛いお話ですが、やはり外遊びって重要なんですね。

みんなが感じている“夏の子どもの外遊び”へのジレンマ

横澤:暑くなってからは、朝早い時間に公園に行ってみることもあるんですが、すでに滑り台が熱くなっていて、外遊びを諦めることが多いです。本当に異常な暑さです。

藤原:そうですね。今回実施した調査は記録的猛暑だった昨夏が対象ですが、年々暑さが増すなか、今年も全国的に厳しい夏となっています。

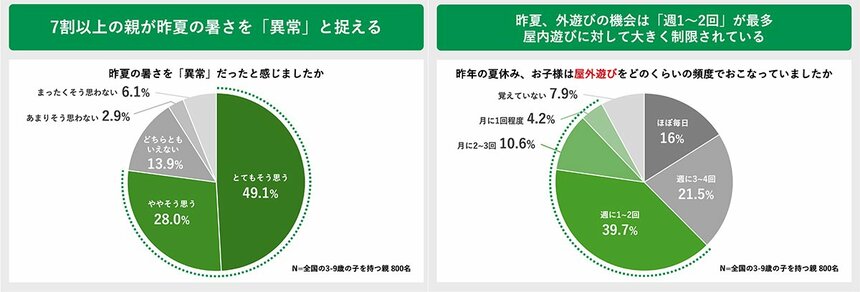

藤原:調査結果を見ると、親御さんたちのほとんどが横澤さんのように夏の暑さを異常だと感じ、夏の子どもの外遊びは週1〜2回という回答が最多です。

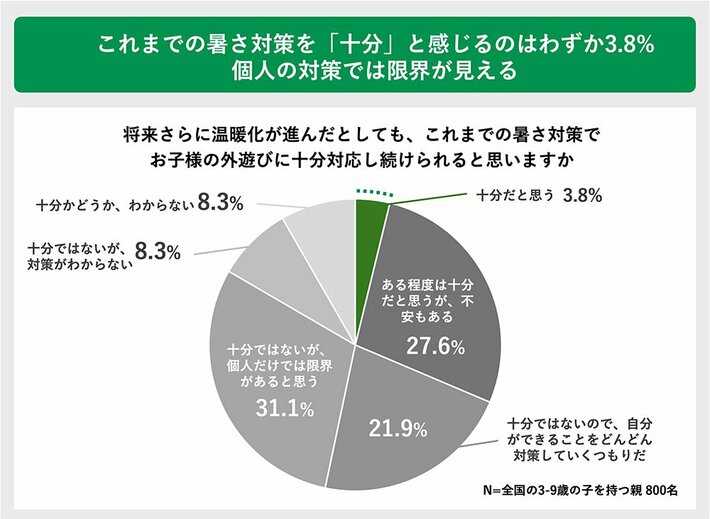

藤原:子どもは遊びに夢中になってしまうので、「暑い」と言う頃には既に熱中症にかかっている可能性が高いのですが、多くの親が個人の暑さ対策には限界があると感じています。

横澤:そうなんです! 気づいたら子どもの顔が真っ赤になっていたり……。

藤原:親としては、いま目の前の暑さ対策として外遊びの時間帯を選ぶなどもありますが、多くの親がこの状況を次世代まで残すべきではないと答え、回答者の43.6%が国や政府の気候変動対策、温暖化対策を期待しているという結果も出ています。

横澤:夏はプール遊びをさせたいのに、気温が高すぎて中止になったり……確かに次世代に残したくない暑さですね。

普通に暮らしていればCO²を減らせる社会

横澤:江守先生、そもそも、なぜこんなに暑いのでしょうか?

江守正多先生(以下・江守):ここ数年の異常な暑さは、人間活動による温室効果ガス排出が引き起こす地球温暖化がなければ、起こらなかったと科学的に分析されています。

1997年に国立環境研究所に入所。2022年から東京大学 未来ビジョン研究センター教授。総合文化研究科 広域システム科学系教授を兼務。気候変動に関する数々の啓発活動に携わっている。

横澤:え! 科学的にわかっているのですか!

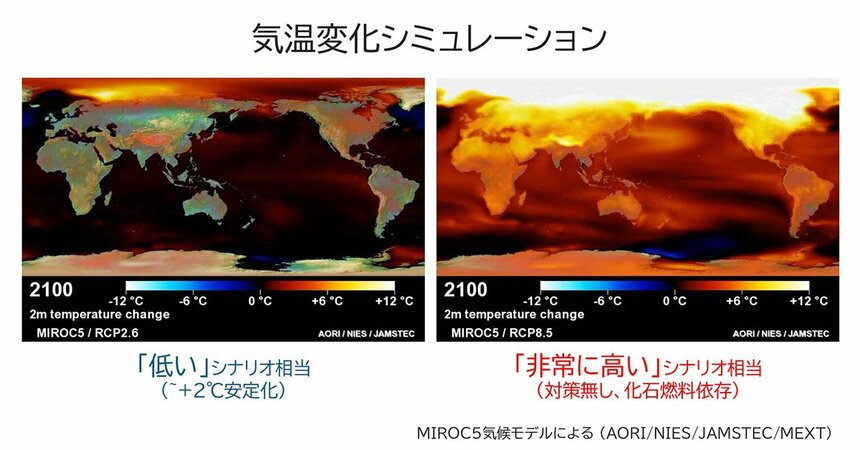

江守:さらに、地球温暖化対策をする/しない場合の、地球の気温変化を示すシミュレーションを見ても、いま何もしなければ気温は上がり続けます。地球温暖化対策は壮大なスケールですが、その根底では、私たち一人ひとりの意識改革が問われています。

横澤:そうですか……では、普段の生活でできる温暖化対策ってあるのでしょうか。私はエコバッグやエアコンの温度設定など、世間で言われていることは大抵やっていますが……。

江守:模範的ですね。ただ、もしそれをみんながやっても温暖化は止まらないんです。本当に温暖化を止めるためには、世界中で排出されている二酸化炭素(以下CO²)を実質ゼロまで減らす必要があります。

横澤:ゼロまで? 大変ですね!

江守:実際に、イギリスはエネルギー転換に成功しています。イギリスは世界で最初に石炭の利用が始まった国※7ですが、今では洋上風力発電などを活用した再生可能エネルギーが増えています。日本でも、農地を利用したソーラーシェアリングがスタートしています。これは背の高いソーラーパネルを、隙間をあけながら農地に設置して、発電と農作物栽培を両立させる取り組みです。ソーラーパネルで日陰ができて農地の温度も高くなりすぎず、農作業の負担も減ります。

横澤:CO²を出さずに作られた電力を使えたら、自分の罪悪感もなくなりますね。

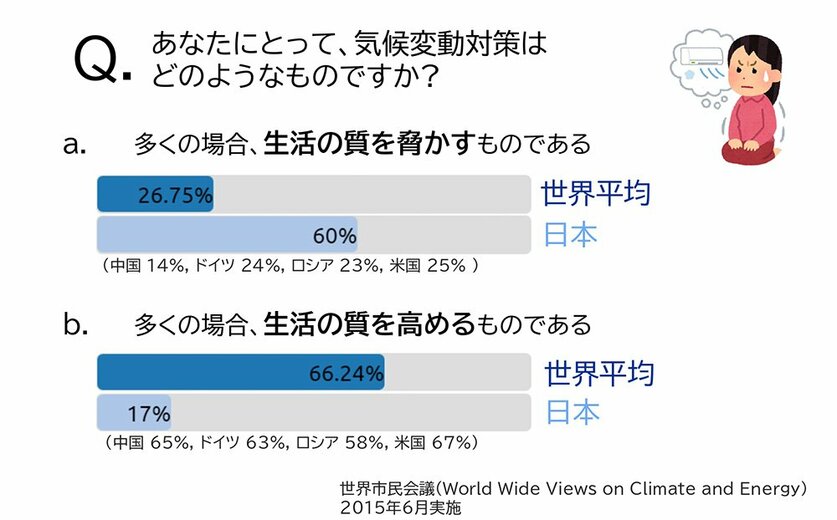

江守:ところが日本人は、CO²削減に後ろ向きな人も多いようです。以前、世界規模で行われた社会調査があります。その中で、“あなたにとって気候変動対策とはどのようなものですか?”という問いに、世界平均は“生活の質を高める”という回答が多かったのに、日本は“生活の質を脅かす”という回答が多かった。

江守:日本には、「CO²を出すエアコンを使わないようにする」みたいに、生活の質を落としても地球を守らなきゃいけないと考える負担意識の人が多いようです。でも、地球温暖化対策は“我慢”することではありません。“我慢”ではなく“応援”なんです。

横澤:応援?

江守:たとえば、温暖化対策に真剣な政治家を支持したり、CO²削減に熱心な企業の製品を選んだりする。再生可能エネルギーで発電した電気を使ってエアコンをつける、CO²を排出しない電気自動車を選ぶ……温暖化対策を応援する活動が広まれば、新たなルールが生まれて無関心な人の意識も変わる。このように、“我慢”しないで“応援”すれば、暮らしをそのままにCO²を減らしていけるんです。

横澤:なるほど、エコバッグはもちろんだけど、それよりもっと大きいところを変えていこうと。

藤原:それから、大人が日常的に温暖化対策を話題に出してほしいですね。こういう話題を出すことには少し勇気が必要かもしれませんが、いま私たちが何もしなければ、子どもたちが大人になる2040年頃には、夏の平均気温が40度くらいになるといわれています。

横澤:SNS発信やお友達と話す、親子で話し合うのもいいですね。最近は温暖化に関する絵本もあります。

江守:どんどん話題に出して、温暖化について話し合うことのハードルを下げてほしい。温暖化対策は我慢ではないと、多くの人に理解してほしいんです。普通に暮らしていても、CO²を減らすことができる社会は可能です。

横澤:本当にそうですね。暑さで外遊びができないのはわが家の残念な問題だけど、私も子どもたちが外で遊べる夏になるよう、どんどん話題に出していきたいと思います!

※1:Thompson et al, Lancet Planetary Health, 2023.

※2:Nishimura et al, Environmental Research, 2024

※3:Terada et al, BJOG, 2024

※4:Sherwin et al, Ophthalmology, 2012

※5:Ansari et al, Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2015

※6:Davenport et al, Pediatric Exercise Science, 2024

※7:https://www.bbc.com/japanese/articles/cd7x252d2z9o