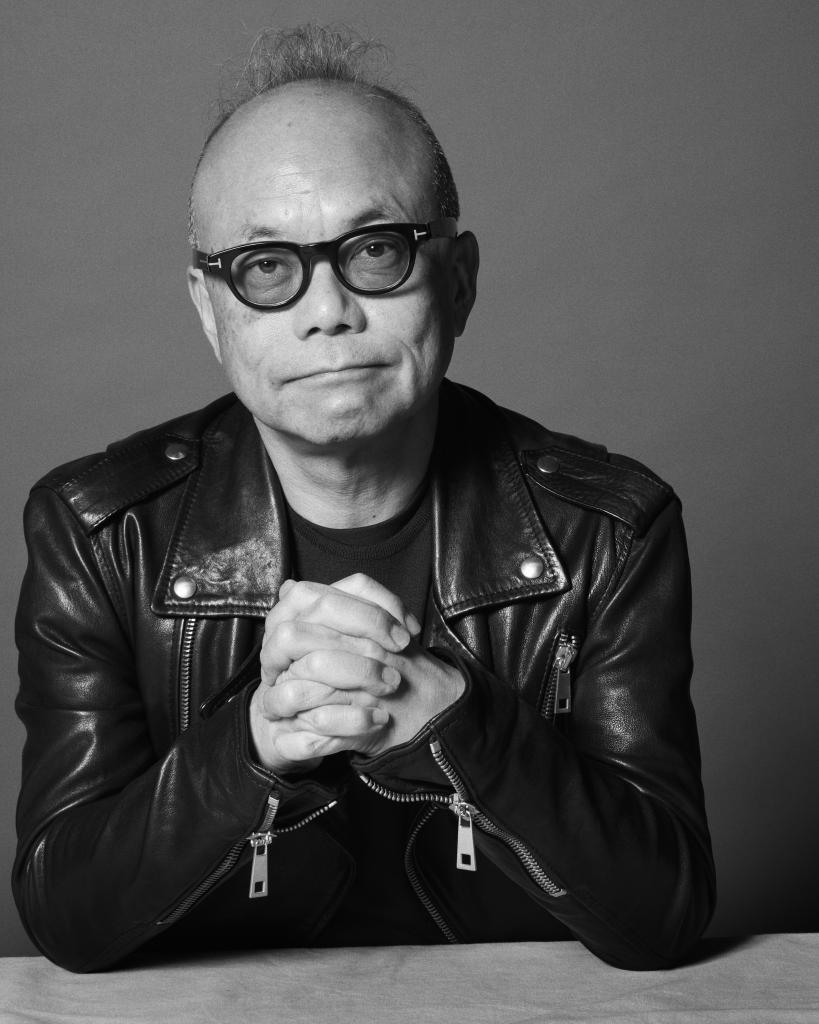

TOKYO FMのラジオマン・延江浩さんが音楽とともに社会を語る、本誌連載「RADIO PA PA」。映画『アウシュヴィッツ・レポート』について。

* * *

原爆が投下された8月は地上波のラジオ、テレビのみならず、映画や書籍でも「戦争」を扱う国内外の作品が並ぶ。

「私たちは、先人の過ちを繰り返してはなりません。だからこそ、これまで犯してしまった失敗の物語を描くことが重要です」。実話に基づく『アウシュヴィッツ・レポート』には監督のそんな強い思いがあった。

アウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所で遺体の記録係をしていた若いスロバキア系ユダヤ人二人が脱走した。虐殺が日常的に行われる収容所の実態を伝えるという使命を帯びて。

収容所に移送されたユダヤ人は「名前を忘れろ。番号の方が間違いない」と言われ、裸にされ、髪を切られ、「アウシュヴィッツにようこそ」と告げられる。正気の沙汰ではない。収容されているユダヤ人楽隊が演奏する「美しく青きドナウ」が何とも哀しく響いていた。

脱走が判明すると、同じ収容棟の仲間たちは寒空の下、夜通し3日間立たされる。点呼責任者の囚人は棍棒で殴り殺された。

一方、二人はひたすら山林を歩き、国境を目指す。途中、農民は彼らをかくまい食事を与える。

奇跡的に赤十字に救出され、収容所の実態を喋りはじめた二人に一台のタイプライターが差し出された。殺人工場のレイアウトやガス室をまとめた32ページに及ぶ「アウシュヴィッツ・レポート」を読んだチャーチルがブダペストの空爆を指示、収容所にユダヤ人を送る列車が動かなくなり、結果、12万人の収容予定者が救われた。

ペテル・ベブヤク監督に話を聴くと、「アウシュヴィッツ・レポート」がほとんど知られていないことはもちろん、製作の動機として「ヨーロッパに排他的な勢力が伸びている」ことを挙げた。

母国スロバキアでは極右政党「人民党─我々のスロバキア」が台頭し、彼らが煽る移民や難民の流入への不安を、コロナパンデミックが増幅させている。(移民排除などの)簡単な解決法に国民が乗っかってしまう危機感を持った監督がSNSで議論を呼びかけると、多くの人が現状に疑問を感じていると知り、映画を思い立ったという。