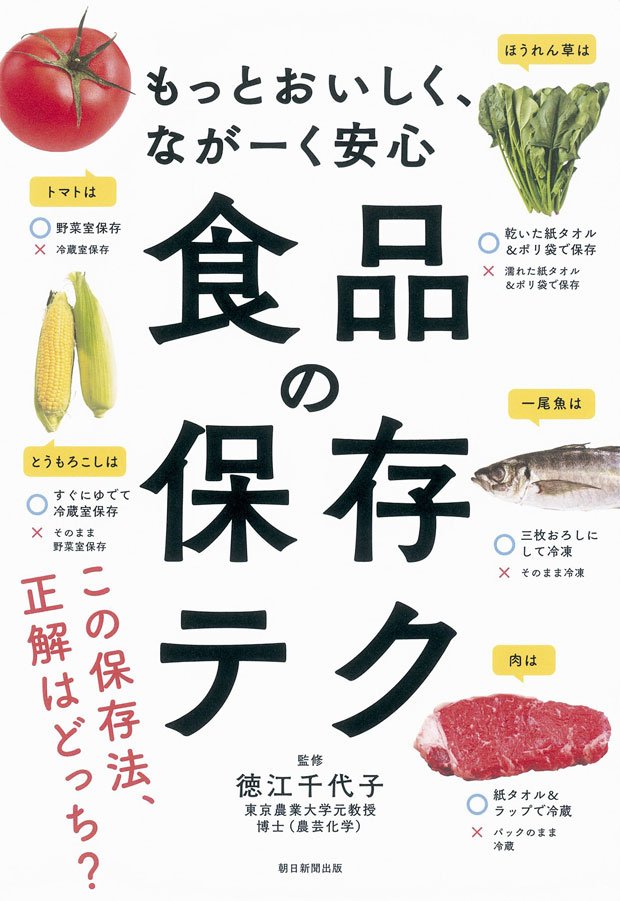

徳江千代子監修

定価:1,296円(税込み)

Amazonで購入する

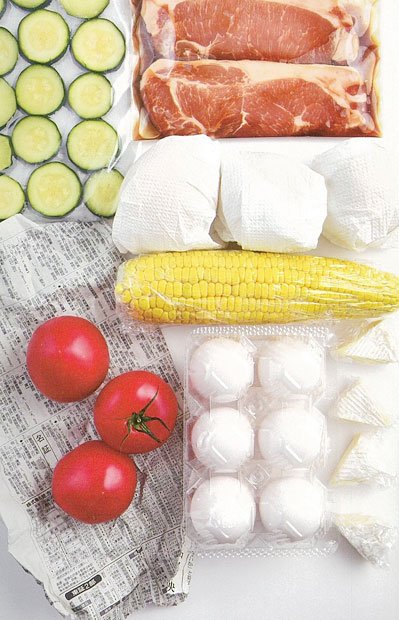

冷蔵庫で長く放置され、液状化したほうれん草やトマトなどの野菜。すぐには使わないからとパックごと冷凍庫に入れたものの、その後も使われることなく霜がつきはじめる肉や魚。結局最後は捨てるか無理をして食べるかになるのだが、いずれにせよもったいないことに変わりはない。

食料の約6割を海外に依存し、先進国の中で食料自給率は最低水準にある日本では、年間約1700万トンの食品廃棄物を排出している。農林水産省が平成25年8月に発表した「食品ロスの現状等」によると、日本全体に出回る食品が約8500万トンであることから、その約2割が廃棄されている計算である。しかも事業系廃棄物は約 640万トン、家庭系廃棄物 は約1070万トンなので、なにもコンビニやスーパー、飲食店などの過剰な廃棄だけが問題ではないのだ。

「もったいない精神」はあれど、それぞれの食材に適した保存方法を知らないために、結局は食材を「もったいない」ことにしてしまっている人は多いはず。そこで、東京農業大学元教授で、『食品の保存テク』(朝日新聞出版)の監修者でもある、農芸化学博士の徳江千代子氏による、食品保存のテクニックを紹介しよう。

徳江氏によると、食材それぞれには適した保存方法があるのだという。「冷蔵庫に入れておけば安心」と思っている人も多いだろうが、これは大間違い。食材によっては、冷蔵庫に入れたことにより、すぐに傷んでしまうこともあるのだ。例えば、バナナを冷蔵庫に入れたら黒くなってしまったという経験はないだろうか。これは「低温障害」といって、低温で保存することによって、その物質の構造が変化してしまったため。バナナだけでなく、きゅうりやトマト、なすも同じで、きゅうりなら水っぽく、トマトなら実がやわらかくなってしまう。

また、同じ食材でも場合によっては保存方法を変えて、より良い状態で保存したい。特にキャベツや白菜などの大きな葉物野菜は、丸のままなのか、カットされたものなのかによって適した保存方法は異なる。丸のままなのであれば、新聞紙などにくるんで冷蔵保存するのがベストだが、カットされたものの場合は、ラップでぴっちり包んで保存した方がいい。ただしキャベツの場合、カットされた部分から変色してしまうため、いっそのこと千切りにして生のまま、または塩もみしてから冷凍してもいいだろう。高原キャベツなら、薄めのくし形切りにして、干しキャベツにして保存するのもおススメだ。

ネットで「保存」「冷凍」などと検索すると、おびただしい量の情報が表示される。それらを読んでいると、まるでどんな食材でも冷凍できたり、長期保存できたりするように思えるが、それはまやかしにすぎない。むろん、どんな食材であっても「冷凍」することはできる。問題は、そうして冷凍したものがおいしいかどうかだ。

食材に適した保存方法を知り、ムダなく経済的に食材を食べきることで、「もったいない」におさらばしよう!