人や車の動きなどのビッグデータを使えば、快適なまちづくりや市民生活の向上が可能になる――。AERA2020年3月23日号では、データを活用した新しいまちづくりの手法に迫った。

* * *

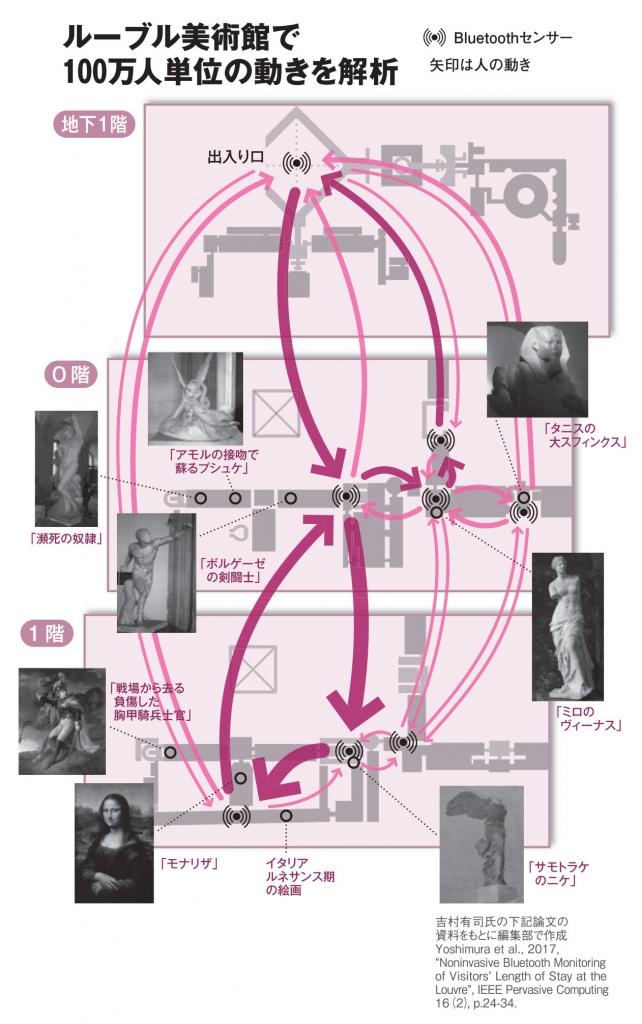

世界一来館者数の多い美術館として知られるフランスのルーブル美術館。「モナリザ」や「ミロのヴィーナス」などの前は五重六重の人垣で、落ち着いて鑑賞できる状況にない。約10年前、混雑緩和の策はないものかと相談を受けて、来館者のデータを取って分析したのが、東京大学先端科学技術研究センター特任准教授の吉村有司さん(43)だ。

自作のブルートゥース(近距離無線通信)センサーを館内に置き、100万人以上の来館者の移動軌跡や鑑賞時間を分析。多くの人が通る鑑賞コースを初めて解き明かした。

「来館者の次の動きを予測できれば、オーディオガイドなどを活用して比較的空いている作品へ誘導するなど、混雑緩和の施策が打てるようになります」

吉村さんはもともとデータサイエンスの専門家ではなく、大学で学んだのは建築デザイン。卒業後に渡欧し、05年にスペイン・バルセロナ市の公的機関で都市計画を担当したときにデータを用いたまちづくりと出合った。主に交通計画を担当し、車の交通量や歩行者の動き、大気汚染や騒音など都市のあらゆるデータを分析し、バス路線の一括変更やグラシア地区の車道を歩行者専用空間へ変更するプロジェクトを担当した。

「市民からの反対もありましたが、排気ガスや騒音が軽減されることがわかると、受け入れてもらえました。データとその視覚化はコミュニケーションツールとしても大事な役割を果たしてくれるものだと感じました」

まちづくりにおけるデータの重要性を感じた吉村さんはその後大学院に進み、コンピューターサイエンスで博士号も取った。前述のルーブル美術館の来館者調査のほか、クレジットカードの購入履歴を使った歩行者の街の回遊行動や購買行動の分析などでも注目されている。