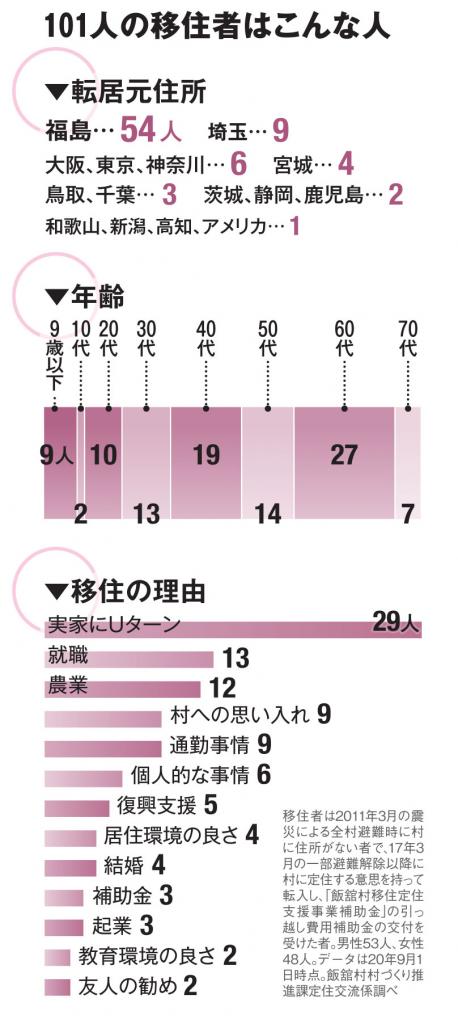

原発事故で、村の全域が計画的避難区域となった福島県飯舘村。避難指示が解除されても 戻らない住民も多い中、移住者が101人となり、村の担当者を驚かせている。 AERA 2020年10月5日号から。

* * *

福島県飯舘村。9月下旬の祝日。小高い丘の上にある旧草野小学校の教室に、20人余りが集まった。村に移住してきた人たちやその暮らしに関心がある仲間たち、村の人たちが参加したワークショップで、村の「将来ビジョン」を語り合った。

小原健太さん(42)は、4カ月前に埼玉県から妻と2人で引っ越してきた。「来年から花栽培農家を始め、スターチスを育てます。年収500万円を目指したい」。サラリーマンをやめて、「不便で、知らなかった場所で」、初めての農業にチャレンジする。「稼げる農業モデルを実現できたら、満員電車に嫌気がさしている都会の勤め人は、どんどんやってくると思いますよ」。放射性物質は日常生活では気にならないし、花栽培にも影響はないと思っている。ただ、「山林に入る場合は、まだ線量が高い部分があるので気をつけている」と話す。

「100人目の移住者」となった造園業の塚越栄光さん(45)は、小原さんと新たな「契約」を結んだ。塚越さんは東京・渋谷の商店街にも拠点を持つ。小原さんが手始めに、知り合いの畑で咲かせたシクラメンがこの秋にも、パルコに向かう通りに並ぶことになりそうだ。

2011年3月の福島第一原発の事故の後、当時の住民約6200人の大半が村を出た。原発から半径20キロ圏内の「警戒区域」以外にも避難指示が出たからだ。飯舘村の中心部は原発から約40キロ離れているが、風向きや地形の関係で他地域より積算放射線量が高くなる恐れがあるとされ、全域が計画的避難区域となった。当時、暮らしが消えた村には、牛や飼い犬が牧草地や庭先に残され、たまにエサやりに戻る村人の姿が見られるだけだった。

17年3月、「避難指示」は一部を除いて解除されたが、全国に避難した3800人余りはなお、戻らない。9月1日現在の村内居住者は1472人(震災前の約2割)とされるが、福島市(避難者約2400人)など近隣地区に建てた家との二重生活をしている人も少なくない。