ここ数年、ジャズ・シーンは明らかに活性化しており、カマシ・ワシントンやスナーキー・パピーといった斬新なミュージシャンのアルバムが次々とリリースされるだけでなく、来日公演も興味深いものが目立っています。2月2日に『ブルーノート東京』で見た「ダニー・マッキャスリン・グループ」のライヴもそうしたものの一つで、演奏自体が素晴らしいだけでなく、いろいろとジャズを取り巻く状況の変化が見て取れました。

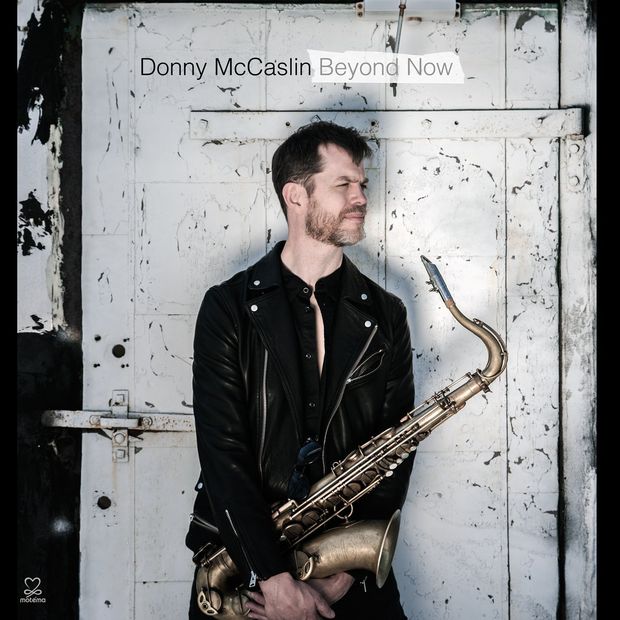

マッキャスリンの演奏を初めて見たのは、10年以上も昔にニューヨークの『55バー』という小さなジャズ・クラブで、とにかく背が高いミュージシャンだという以上の印象はありませんでした。ところが、デヴィット・ボウイの遺作となった『ブラック・スター』でマッキャスリンのグループが注目され、その後に出たマッキャスリンのリーダー作『ビヨンド・ナウ』(AGATA)の出来も素晴らしく、同じメンバーでの来日公演がおおいに期待された中でのライヴでしたが、客席も含め予想以上の盛り上がり振りでした。

とにかく「誰にも似ていない」マッキャスリンのテナーが十分に聴き応えがあっただけでなく、このグループの存在自体が「ジャズ新時代」の象徴のように思えたのです。まずもってドラムスのマーク・ジュリアナが凄かった。明らかに従来のジャズ・ドラマーの系列には結び付かないのですが、その圧倒的なテクニックが生み出す快適なグルーヴ感は、まさに「どジャズ」なのですね。

この「従来のジャズ文脈に属さないドラマー」の系譜は、たとえば、昨年来日した「ゴーゴー・ペンギン」のドラマー、ロブ・ターナーの場合にも言えて、彼の存在があるからこそ、逆説的に「非ジャズ的」なピアニスト、クリス・イリングオースの演奏をも「ジャズ化」させているのです。このバンドの演奏もリーダー格のベーシスト、ニック・ブラックとロブ・ターナーの絡みが醸し出す「グルーヴ感」の心地良さは、まさしく「極上のジャズ」でした。

そう言えば、ミック・ジャガーやTOTOのドラマーとして活躍していた正真正銘のロック・ドラマー、サイモン・フィリップスの「ロック的ドラミング」も、「上原ひろみトリオ」においては実に快適な「ジャズ・グルーヴ」を醸し出していました。上原ひろみトリオ、ゴーゴー・ペンギン、そして今回のマッキャスリンたちの音楽は、表面的にはまったく似たところは無いのですが、斬新なドラマーが生み出す快適なグルーヴ感という視点で眺めると、明らかに現在のジャズ・シーンの「新しさ」を象徴しているのですね。

とは言え、ジャズは昔から「リズムの音楽」と言われ、また、ジャズの改革はリズムの革新とセットで進行して来たのですから、これらの現象は明らかに従来の「ジャズ進化」の延長線上に位置づけることが出来るようです。

ただ率直に言って、この「新しさ」はライヴでないと実感し難いようにも思えたのです。もちろん上原の新作『スパーク』(Telarc)もゴーゴー・ペンギンの『マン・メイド・オブジェクト』(Blue Note)も素晴らしいアルバムなのですが、私が「ドラムスの生み出すグルーヴ感」を体感したのは、どちらもライヴでだったのです。

自分がジャズ喫茶をやっているので言い難いのですが、明らかに今、ジャズの現場はライヴにあることが実感されるのですね。そのことを象徴するように『ブルーノート東京』の客層は明らかに従来のジャズ・ファンとは異なっているように見え、しかし現在のジャズ・シーンは、この日のライヴに駆けつけたような方々が背負っていることも実感されたのです。熟年ジャズファンの皆さん、CDばかり聴いていないで、とにかくジャズ・ライヴに出かけましょう! [次回3/27(月)更新予定]