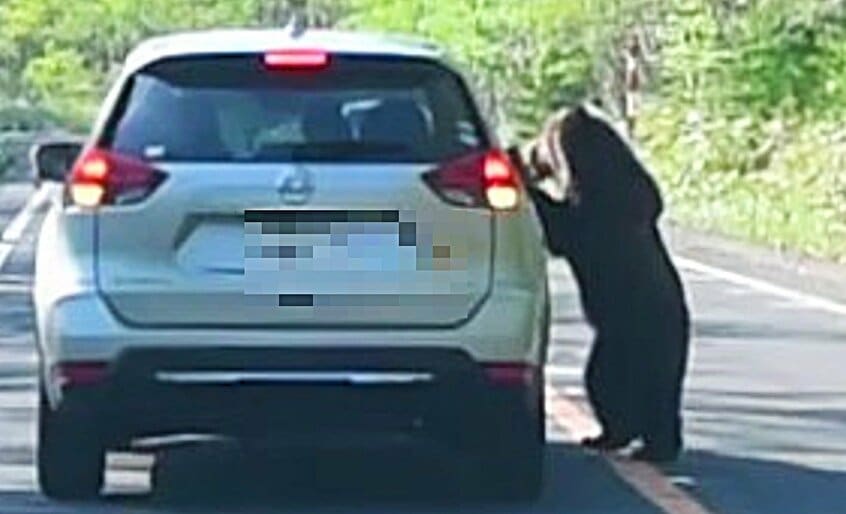

車内からスナック菓子を与えるケースも

環境省や道などでつくる「知床世界自然遺産地域科学委員会」のまとめによると、24年シーズンには、知床国立公園を訪れた観光客が意図的にヒグマに近づいた「危険事例」が過去最多の70件に上った。また、知床財団によると、今年7月29日には車内からヒグマにスナック菓子を与えているとの目撃通報があったという。

今回の事故の直接的な要因は明らかになっていないが、道の調査では道幅が狭く見通しの悪いカーブで母グマに遭遇したと見られ、子グマを守ろうとした「防御反応」との指摘もある。また、加害個体は地元では比較的よく知られ、過去に危険行動などは確認されていない個体だと報道されている。ただ、同一個体かはわからないが、羅臼岳では事故の数日前にもヒグマが登山者に付きまとう事例が報告されている。

数十年にわたるクマと人間の接近で、知床半島全体でのリスクが蓄積されている一面はあるだろう。

事故を繰り返さないために、できることはあるのか。

「例えば特定の時期やエリアにおいて自家用車の通行を制限し、バスによる乗り入れに限定するアクセスコントロールや、悪質な危険行為に対して実効力のある取り締まり体制を取ることは必要でしょう。ただし、これらは目新しい対策ではなくて、すでに一部で試行されていたり、法律としてあったが実行力が伴わなかったものです。今回の事故を機に、スピード感を持って取り組んでいく必要があると思います」(下鶴准教授)

微妙なバランスの上にかろうじて成り立っていた知床半島でのクマと人の共存が、崩れ始めているのかもしれない。

(AERA編集部・川口穣)

こちらの記事もおすすめ クマは「明らかに顔を狙って攻撃」「骨もボロボロ」と医師たちが証言 「命に別状はない」の実態