夏休み真っ只中。近年、夏休みの自由研究や読書感想文などを廃止したり、自由選択制にしたりする学校が増えてきました。しかし、そもそもなぜ夏休みに絵を描いたり貯金箱を作ったり、読書感想文を書いたりするのでしょうか。大阪の公立小学校の現役教師・松下隼司先生に教えてもらいました。

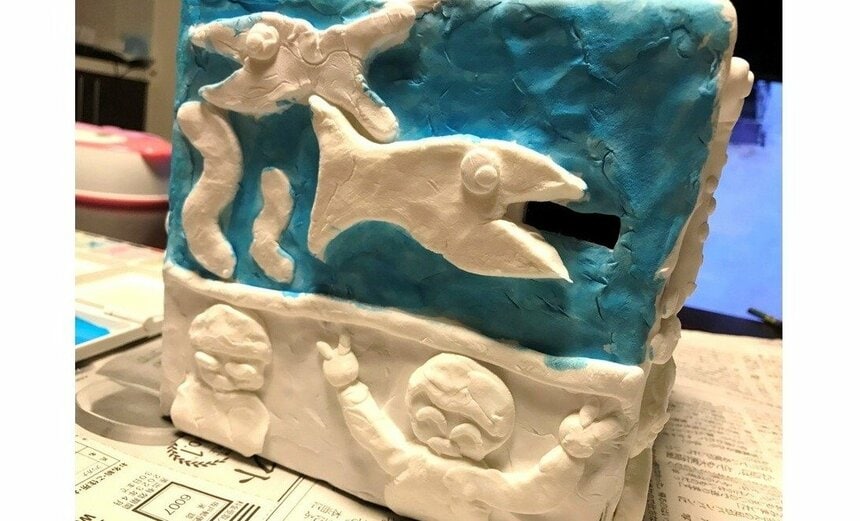

【写真】懐かしい! 絵や貯金箱、夏休みの作品を見る(全3枚)なぜ夏休みに貯金箱を作るのか?

公立小学校の教師(23年目)をしている松下隼司と申します。保育園年長の娘と中学1年の息子、2児の父親です。

自分が小学生だったころから、夏休みの宿題に、絵を描いたり、貯金箱を作ったり、読書感想文を書いてきなさいという課題がありました。

小学校教師になった23年前もその課題がありました。だから、「夏休みの宿題=絵・貯金箱・読書感想文」と思って、担任する子どもたちにも課題として出してきました。

でも、10年ほど前、なぜそもそも夏休みの宿題に、絵や貯金箱、読書感想文の課題があるんだろう……と考えるようになりました。きっかけは、自分自身に子どもができて、夏休み中の親御さんや子どもの状況が分かるようになったからです。

そこで、夏休みの宿題に絵や貯金箱、読書感想文の課題があることについての考えや、工夫していることを保護者として、先生として、紹介いたします。

夏休み前に届くたくさんのコンクール案内

絵を描いたり、立体物を作ったりするのは、図工の授業でしています。作文は、国語の授業でしています。ではなぜ、夏休みの宿題に出すのでしょうか。

それは、子どもたちが輝く機会を少しでも多く設けたいという気持ちで始まったのだと思います。

夏休みの宿題に出される絵は、「自然」「水」「電車」「防災」「平和」などさまざまなテーマの中から自分で選んで描きます。テーマごとにコンクールがあります。そして入賞したら表彰されます。入賞しなくても参加賞がもらえるコンクールが多いです。全校朝会のときに、みんなの前で校長先生から表彰状をもらった子どものうれしそうな笑顔を見ると、私もうれしくなります。

次のページへ作品の悲しい現実