「もののけ姫」が転換点

アニメーション史研究家で日本大学芸術学部映画学科講師を務める津堅信之さん(54)も「一言でいうと、わかんないことがいっぱいありました」と言う。

「物語の進行が破断していると感じる箇所もありました。ただ全体としては、宮崎さんらしい作りです。現実世界から異世界へ入った少年が修業時代を経て、自身の存在の意味を考える。構成は宮崎作品としてはオーソドックス。だからこそ、ある意味『宮崎駿の新機軸』だと感じました」

思い出すのは1997年の「もののけ姫」。この作品が宮崎アニメの転換点だった、と津堅さんは見る。

「それまでは少年少女の冒険活劇であり、主人公の役割がわかりやすく、観客が作品から何かしらのメッセージを自分なりに読み取ることができた。『もののけ姫』はそれを激変させました。非常に抽象的になったし、ヒーローやヒロインの役割もよくわからない。劇場で唖然としたことを覚えています。古くからのファンの間でも『これは失敗作じゃないか』という声があがったほどです」

戦略より純粋な動機

が、蓋を開けてみると、201億円超え(興行通信社調べ)の大ヒットで、現在も歴代興行収入は7位。当時、宮崎監督は56歳。このときと似た転換を82歳にして遂げたことに、津堅さんは感嘆するという。

「宮崎監督はひとつの世界を構築し、それを表現するためにアニメーションという方法を使っています。映画をテーマで作らず、『映画のメッセージを聞かせてもらえますか』という問いかけを嫌う。それでもこれまでは、それが読み取りやすい作品を作ってきた。そこにジレンマがあったのだと思います。今回はそれを振り切って、純度の高い『自分の世界』を作った」

「もっと早くこういう作品を作ってほしかった。年齢的には難しいかもしれませんが、この先、彼が何を作るのかが楽しみになってしまったんです」

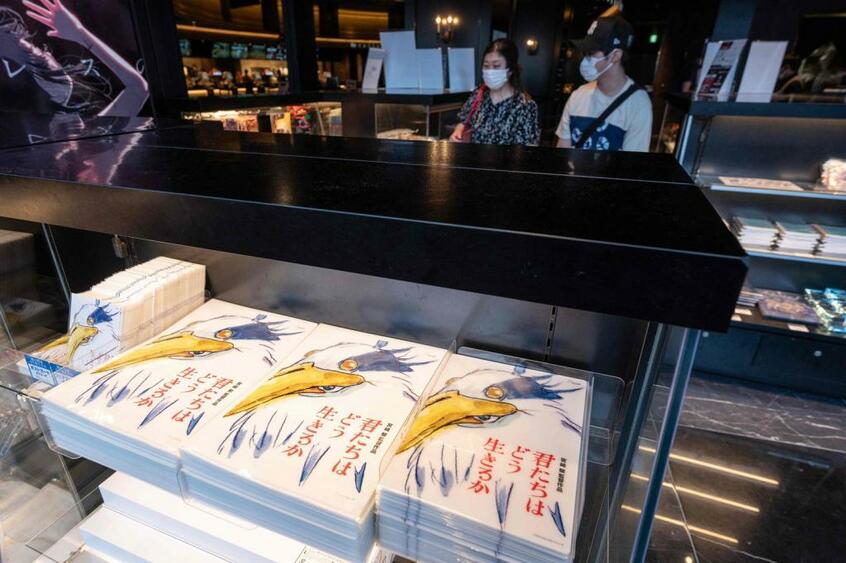

公開前に一点のポスター以外情報を出さないという宣伝戦略はどうだったのか。

ジブリの鈴木敏夫プロデューサー(74)は昨年12月28日のイベントで、同月3日に公開され現在もロングランヒットを続ける「THE FIRST SLAM DUNK」を引き合いに出し、「事前に何も情報がないほうがいい」と発言している。宣伝ナシという奇策が吉と出るか凶と出るかは業界でも注目されていた。ある映画関係者は話す。