高校入試に影響を与える「内申書」。そのあり方をめぐって、中学生の子を持つ親や、教師から様々な声があがっている。AERA 2019年10月14日号では内申制度について特集。広島県などではその活用法を見直す動きも出ている。ここでは教育研究家の妹尾昌俊さんに話を聞いた。

* * *

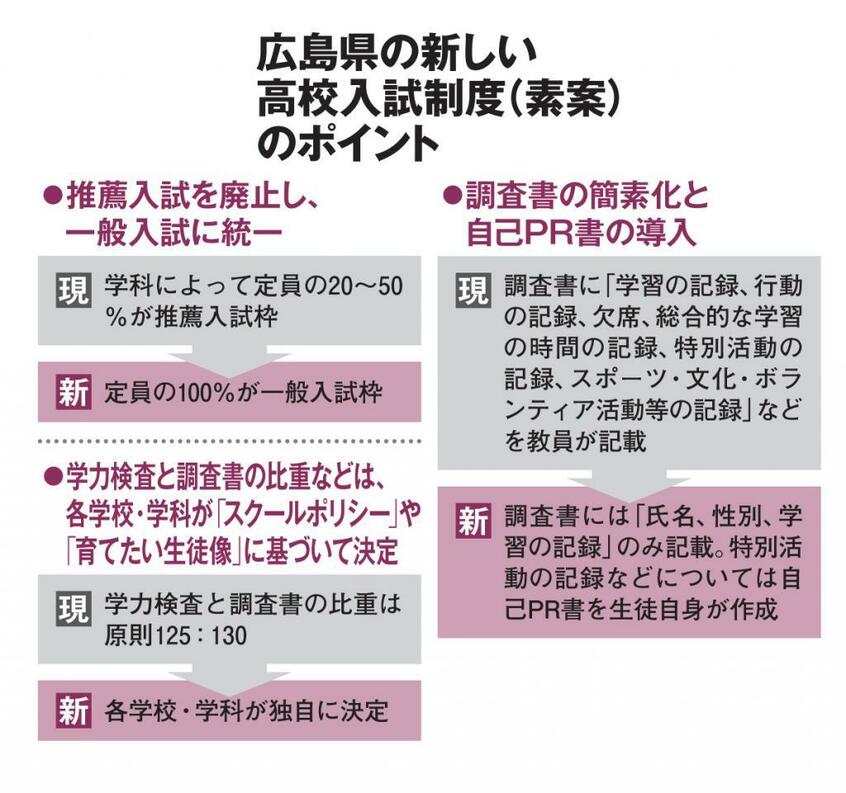

広島県の教育委員会教育長の平川理恵さんは、横浜市の公立中の民間校長だった頃から一貫して「自立貢献」を教育理念に掲げていました。今回の広島県の高校入試改革(内申書の簡素化と自己PR書の導入など)の根底にあるのも、自分の頭で考え行動できる子どもたちを育てたいという理念でしょう。内申書の評価が上げるために何かをするとか、内申書で不利にならないように教師の顔色を伺うといった状況が生まれないようにしたい。そのために、入試のあり方とともに、内申書の活用法についても大胆に見直すというのが今回の改革だと思います。他の都道府県でもこれを機に、見直しが進むことを期待したいです。

教員が内申書に書く内容を簡素にし、あとは生徒自身が自己PR書に書くというのも良い流れだと思います。そもそも、ひとりの担任がクラス40人の生徒全員について、事細かに把握するのは難しいのが現状です。生徒自身が自己PRできるようになれば、教員が気づかないような学校外の活動――例えば、習い事や家の手伝いを頑張っているとか、自分でプログラミングを勉強しているなどといったこともアピールできるようになるでしょう。

ただ、生徒の中には、内向的だったり、自分の思いを表現することが苦手だったりして、自己PRがうまく書けないという子もいるでしょうから、教員のきめ細かいフォローもやはり必要になってきます。内申書が簡素化されるから、教員の負担が減るとは一概には言えないでしょう。(聞き手/編集部・石臥薫子)

※AERAオンライン限定記事

![AERA (アエラ) 2019年 10/14 号【表紙:中川大志】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Lw8exlWoL._SL500_.jpg)