子どもの安全のために登録する保護者も多い「不審者情報メール」。 だが、いざという時に対処できないという使い勝手の悪さも指摘される。

* * *

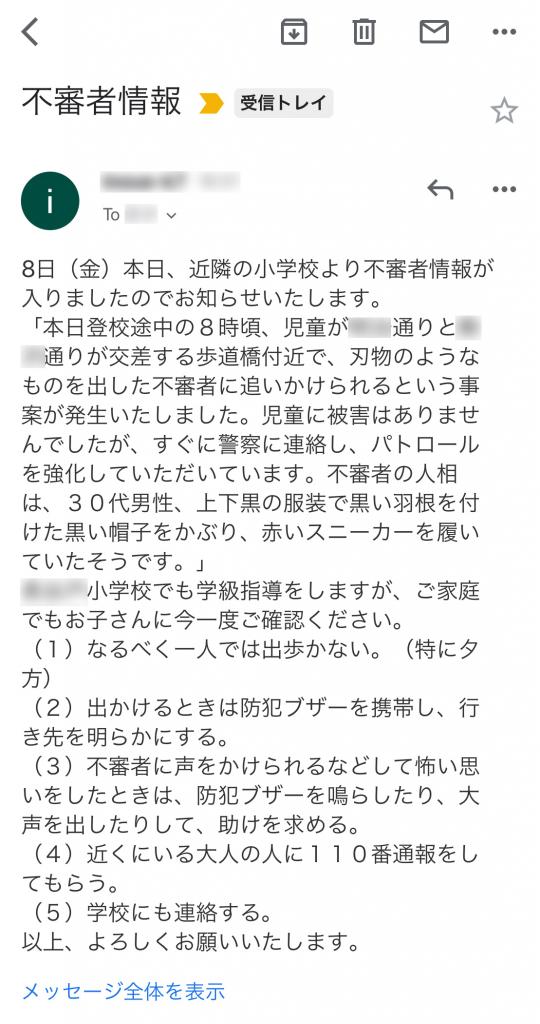

メールの最大のメリットは、不審者情報が保護者に届くまでの時間が大幅に短縮される点にある。だが、いざというとき対処できないメールも少なくない。

「リアルタイムで情報が来ないと気をつけようがありません」

千葉県に住む女性(40)がイラ立ちもあらわに話す。

女性は、子どもが通う小学校と保育園、さらに暮らしている自治体の3カ所から不審者情報メールを受け取っている。しかし、毎日のように届く不審者情報は事案が発生してから時間が経ったものがほとんど。子どもたちが学校に行って何時間も経った後で、通学途中の不審者情報が届くのはよくある。その都度、子どもが不審者に襲われていたら……とゾッとする。

先日も「女子中学生への抱きつき」事案が起きたとして自治体からメールが送られてきた。が、届いたのは事件発生からなんと4日後。女性はこう訴える。

「すぐに教えてくれなきゃ全然意味がないです。不審者に気をつけるよう言われても、これではどうしようもできません」

子どもが通う保育園に勧められ、地元自治体の不審者情報メールを受信するようになった都内の会社員の男性(34)も言う。

「ほとんどスルー。遅すぎて対応しても仕方ない」

防犯対策に詳しい立正大学の小宮信夫教授(犯罪学)は、日本の不審者情報メールには問題点が多いと指摘する。

「不審者情報メールの内容はピンキリで、110番通報に該当するものもありますが、特に自治体が発信するメールは『挨拶をされた』とか『じーっとこちらを見ていた』といったものまで『不審者』として送られてきます。その結果、受け取る側はどこまで気をつけていいのかさっぱりわからず、情報に振り回されることになります」

小宮教授は、メールに必要なのは「緊急性」だと説く。例えば川崎の殺傷事件のケースでは、

<登戸駅前で刃物を持った人間が児童らを襲い、いまだ逃走中なので気をつけるように>

といった情報をリアルタイムで配信すれば、外出を控えるなど具体的な対策を取ることができる。欧米諸国では、こうした緊急性のあるメールしか配信していないという。