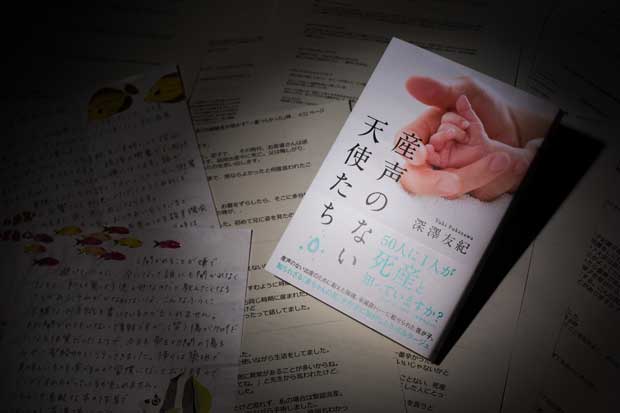

AERA連載がもとになった『産声のない天使たち』(朝日新聞出版)の発売から3カ月。赤ちゃんの死という重いテーマに、たくさんの感想が届いている。体験した人もしていない人も、これまで声にできなかった“何か”を感じている。

* * *

出産の痛みは生きて生まれてくるから受け入れられるものだ、と思った。赤ちゃんが死んでしまったのに、どうやってこの激痛に耐えればいいというのか……。(本文から)

亡くなった赤ちゃんも陣痛を起こして産むという知られざる死産の実態や、赤ちゃんを失った家族の物語を描いた本誌連載に大幅に加筆した本『産声のない天使たち』の発売から3カ月。共感が広がっている。本の一部をAERA dot.に掲載すると、ヤフーなどのニュースサイトにも転載され、累計で1千万を超えるPV(ページビュー)を記録した。コメント欄には死産や新生児死を体験した方々の書き込みがあふれた。

「我が子を火葬場に送る時が一番つらかったです。あんなに小さな子を一人で旅立たせてしまったという後悔と悲しみは、どうやっても薄れることがありません。1年以上たっても、夜中などに、ふとあの時のことを思い出して、泣きじゃくる自分がいます」

「9年前に36週で死産をしました。産後の入院中は、他の病室から赤ちゃんの泣き声が聞こえる中、母乳を止める薬を飲んでいました。年配の看護師に早く退院をしたいと伝えると『そうね、赤ちゃんがいないのに入院しててもね~』と言われ、返す言葉がなかったのを覚えています。流産・死産をされた方にもっと寄り添ってくれる人が増えることを願っています」

妊娠・出産をめぐる悲しい話はなかなか表に出てこない。誰もが元気な赤ちゃんを産むことができる、という誤った思い込みがあり、赤ちゃんを亡くした人や元気な子を産めなかった人は口をつぐんでしまう。だから社会や医療現場での理解が進まない。本の感想を見ると、子どもを亡くした親たちの多くが、亡くなったわが子の存在を認めてもらいたいのに、傷つけられるのを恐れて口にできずにいる。

編集部にも反響が届いた。