「最果ての惑星」冥王星が準惑星に分類されたのは10年前。その年に打ち上げられた米探査機が昨年7月に接近し、意外な姿を明らかにした。そのはるか彼方には地球より重い「第9惑星」の存在が予測されている。まだ見ぬ太陽系の果てへ、『最新 惑星入門』(共著、朝日新書)を著した天文学者、渡部潤一氏がご案内する。

* * *

宇宙はまだまだわからないことだらけ。それは人類が住んでいる地球を含む惑星系=太陽系についても同様である。太陽系全体を人類は理解したか、と問われれば、この数百年でかなりのことがわかってきたことは確かだが、その答えは明らかにノーである。まだまだ人類には見えていない世界があるのだ。

少しだけ振り返ってみよう。400年以上前、宇宙を眺める手段は肉眼しかなかった。そのため肉眼で見える世界が、宇宙のすべてであったといっても過言ではない。太陽系に限っても、知られていたのは太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星の七つしかなかった。最も遠い土星までの距離にすると、太陽から約15億キロの範囲しか見えていなかったのである(ちなみに、これらは星座を形作る恒星たちの間を動いていく天体として、“惑う”星=惑星と呼ばれ、地球が宇宙の中心であった)。

●捜索1晩目にはや発見

こうした宇宙像を打ち崩すきっかけの一つになったのが、天体望遠鏡の発明である。肉眼では見えない微かな星々の存在を明らかにし、宇宙の見える限界を押し広げた。いわば“地平線”を広げたのである。18世紀になると、土星の外側を巡る新しい惑星が発見された。ウィリアム・ハーシェルが発見した天王星である。土星の外側を大きく円軌道で回る未知の惑星であることが判明し、その太陽からの距離は約30億キロ。われわれの太陽系は、ほぼ2倍に広がった。

さらに発見は続く。天王星の過去の目撃記録などをもとに軌道計算が精力的に行われた結果、予想された位置と実際の観測位置がずれていることが判明する。もっと内側の木星や土星の引力の影響を考慮しても、このずれは説明できなかった。このため天王星に影響を及ぼす未知の惑星の引力が原因ではないか、と考えられていく。その存在を予測したのが、イギリスのジョン・コーチ・アダムスと、フランスのユルバン・ジャン・ジョセフ・ルヴェリエの2人だった。

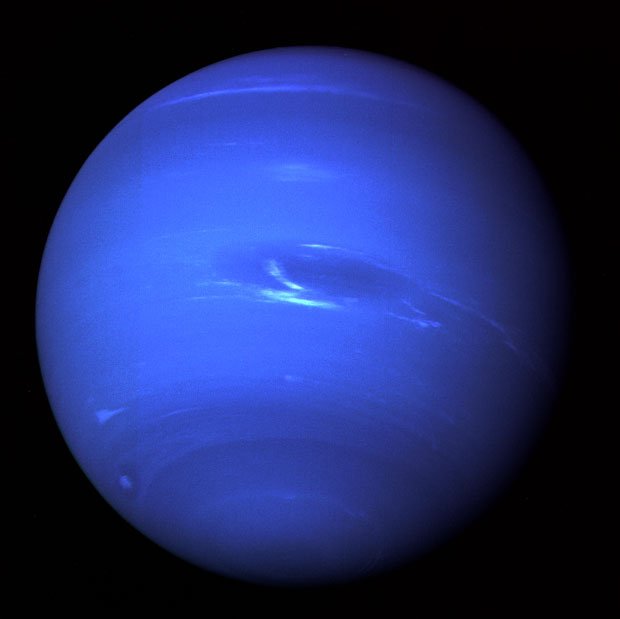

ルヴェリエの予測をもとに、ベルリン天文台のヨハン・ゴットフリート・ガレは、未知の惑星捜索に乗り出す。すると、なんと1晩目にあっさり見つかった。海王星の発見である。19世紀半ばのことだった。こうして太陽系はさらに1.5倍、約45億キロにまで広がったのである。

●写真がとらえた冥王星

20世紀初めには、宇宙を見る目にさらに画期的な技術革新が導入された。写真である。ある種の化学物質が光によって変化することを用いて、光の量を化学物質の変化量として記録する手法だ。このいわゆる銀塩写真の発明は、天体観測を大きく変えた。天文学者は、天体望遠鏡を自らの目で直接覗くかわりに、写真乾板に光を蓄積し、それをルーペで調べるようになったのである。何時間も露出をかけて、乾板上に肉眼で見るより微かな光、すなわちより遠くの天体を捉えることが可能となったのだ。