粉骨を専門に行う業者がある。東京の下町に施設を構える「サライ」もその一つ。真夏の夕刻、記者は初めて粉骨の現場を見て、体験した。

「遺骨を砕く現場」。そう聞いて、暗く冷たい雑居ビルの一室で粉砕機が「バリバリバリ……」と音を立てながら骨を粉々にする、おどろおどろしい場所を想像していた。が、そうではなかった。

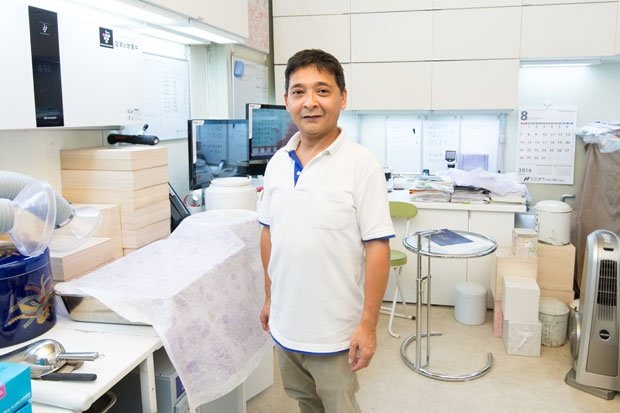

訪ねたのは、下町風情が残る東京都江東区にある粉骨業者の「サライ」。静かな住宅街の通りに面しており、白を基調とした明るく清潔な室内。看板がないので、ここで「粉骨」が行われていると聞かされなければ、アーティストの工房もしくは研究ラボと思うに違いない。

「元は趣味のジェットスキーの道具などを置いていた場所だったんです」

と、サライ代表の甲斐浩司さん(49)が笑顔で迎えてくれた。

サライは海洋散骨を行う「パイル21」が、6年ほど前に粉骨専門の部署として立ち上げた。今では月300件近い依頼があるといい、15平方メートルほどの室内には、全国から「ゆうパック」で届いた骨壺の入った段ボールや、粉骨されて「出荷」を待つ骨などが所狭しと並べられていた。

●環境への負荷も考え

いま、遺骨を粉末化するサービスを行う業者は全国に20社ほどあると見られるが、急速に増えたのはここ1、2年。粉骨への関心が高まっている背景を、甲斐さんは、供養の多様化にあるという。

「墓じまいをされる方が増えたことと、海洋散骨など自然葬を選ぶ方が増加しているのが理由だと思います」

墓じまいをした後、遺骨を引き取る必要があるが、新たに納める納骨堂などはスペースが限られている。その点、粉骨すると骨の体積が5分の1程度になるという。また、海洋散骨や山林散骨といった自然葬では、遺骨とわからない程度に粉末化(一般的に2~3ミリ)することが基本ルールとなっている。

実際に粉骨はどのように行うのか。サライでは、機械を使った粉骨と手作業の2タイプある。手作業を希望するのは全体の1割程度。小さい子どもを亡くした親からの依頼が多く、立ち会いを希望する人も少なくない。

この日、手作業で粉骨したのは、病気で亡くなった中年男性の遺骨。妻が海洋散骨のために、サライに依頼してきたという。

手順は、こうだ。