平均3403円。これが日本の2人以上世帯の年間平均寄付金額だ(総務省・家計調査2015年)。

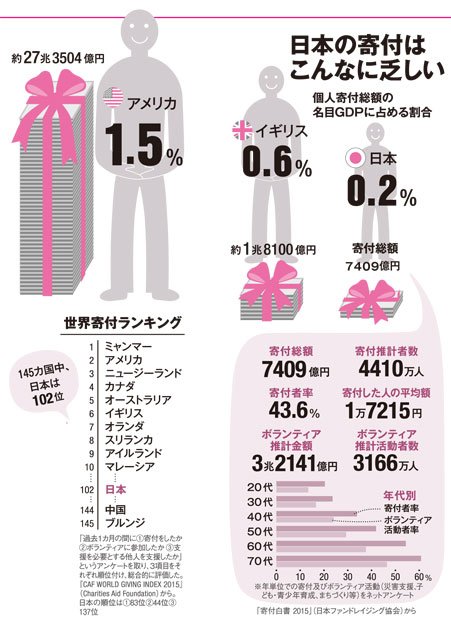

日本は圧倒的な寄付後進国だ。CAF WORLD GIVING INDEXの世界寄付ランキングでは145カ国中102位で、先進国では飛び抜けて最下位。寄付者の数も東日本大震災のあった2011年の7026万人をピークに右肩下がりだ。何が私たちを寄付から遠ざけているのか。

都内のマスコミで働く女性(43)は岩手県出身。東日本大震災では実家が被害にあったこともあり、夫と合わせて5万円を日本赤十字社に寄付した。しかしそれが何に使われたのかわからないまま、被災地から聞こえてきたのは各種寄付金の不正使用だった。以降、寄付に懐疑的になったという。

自然災害ですら使い道が不明なのに、貧困問題はなおさら。こども食堂や無料塾はよい取り組みだとは思うが、寄付をしても本当に生活に困窮している子どもに届くのか疑問がある。

●かさむ教育コスト

「貧困問題と寄付が結びつきません。貧困の解決は国の仕事のはず。そのほうがより幅広い支援ができると思うのですが」

貧困を身近に感じないわけではない。小学生が夜中に一人で所在なげに歩いているのを見ると胸が痛む。学童保育費が支払えない家庭も知っている。何とかしてあげたいとは思うが、そもそも他人に手を差し伸べる余裕がないのだという。

夫(43)は大手メーカー勤務。世帯年収は1600万円だが「安定」を感じたことはない。2人とも正社員だがいつリストラされるかわからない。何より娘2人の教育コストがかさむ。習い事のクラシックバレエと英会話で月15万円、長女の民間の学童保育が月10万円、週1、2回の残業時のベビーシッター代が月3万円。今は姉妹とも公立の小学校と保育園に通うが、将来私立への進学を希望したときのために、姉妹それぞれ月8万円ずつ教育貯金をしている。新築で購入したマンションのローンも重なると、手元にはほとんど残らないという。

さらにこんな「不公平感」もある。家族が暮らす神奈川県の医療費助成制度は自治体で異なり、相模原市は小学6年生まで通院助成があるが、住んでいる横浜市は3年生までしかない。

「都会は生活コストが高く、資産を持っていたり財テクをしたりしなければこの年収でもギリギリ。税金は十分に払っていると思うのですが、年金もいつからどのくらいの金額がもらえるかわからないですし、寄付にお金を捻出するのは難しいです」