コンテンポラリー・レーベルのCDをかけるときは、ボリューム位置があがるっていう人居ませんか?普段どおりの目盛に合わせると、やけに音量が小さく感じられて、細かい音が聞き取りにくい…。えっ?そんなことない?そうかなあ?ウチだけなのかなあ?

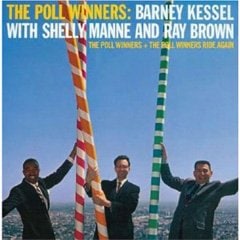

バーニー・ケッセルの『ザ・ポール・ウィナーズ』なんて、もうグワーッとボリューム上げないと、蚊の鳴くような音で聴けたもんじゃない。で、ガツーン!とくるところまでボリューム上げて、うっかりそのまま違うのをかけたりなんかすると、スピーカーから爆音が飛び出してきて、あわててボリューム下げに走る、みたいな。

今でこそ適当に並んでる当店のCD棚だが、一時はレーベル別でもABC順でもなく、「音量別」にCDが並んでいたこともあった。デカい音のCDと小さい音のCDを分けて、こまめにボリューム調整する手間を省いていたのだ。

同じCDでも、リマスターと称して再発されたものは、従来のものよりも音量が大きくなっていて、なるべく大きな音で入れるのが業界トレンドのようである。

そりゃあジャズなんだから、音が小さいより、大きいほうが迫力もあって、良いように感じるのは当たり前。でも、大きい音が良いなら、なんで初めから大きい音で入れておかないんだろう?ボリューム調整なんかしなくていいように、どのCDも同じ音量にしてくれたら助かるのに…。

ここで一度、冷静に考えてみよう。同じ内容のCDの音が大きくなるとは、いったいどういうことなのか。

録音できる最大レベルはおのずと決まっていて、それ以上大きな音で録ろうとすると音が割れて、歪んでしまう。また、最小のレベル、ごく小さな音は、ヒスノイズや暗騒音に埋もれて聞こえにくくなる。この最大レベルと最小レベルの範囲を、オーディオ用語で“ダイナミックレンジ”と呼んでいる。

じゃあ、ダイナミックレンジは広ければ広いほど良いかというと、一概にそうとも言えない。

たとえば、オーケストラの交響曲などで、ピアニッシモからいきなりフォルテシモへ移行するばあい。小さい音でコソコソやっててドカーン!ときたらやっぱり驚くわね。そうと知ってればなんでもないが、ラジオ放送なんかだと、音が小さくて聞こえにくいものだから、電波が悪いのかとボリュームを上げて耳を近づけた途端、ドバーン!と鳴って耳がキーンとしたり、驚いて心臓発作を起こしたりしたら、そら放送局に苦情のひとつも来るだろう。

そういうこともあって、ラジオ放送などでは、ダイナミックレンジを圧縮して狭く、要するに音量の大小の差を縮めて放送している。元のCDより微細な音を大きく、聞こえやすく加工するのだ。

CDの音量の大小も、これと似たところがあって、最大の音をさらに大きくすることはできないから、その下の音を大きくして、全体の音量が上がったように聴かせるのだ。この手法をうまく使ったのがルディ・ヴァン・ゲルダー。楽器の持つパワーがいちばんよく出るところに焦点を合わせ、プレスティッジやブルーノートのガッツある音作りを実現した。

いっぽう、ダイナミックレンジを広く取って、より自然で、抜ける青空のようなサウンドを得意としたのが、コンテンポラリー・レーベルの録音を手がけたロイ・デュナン。

CDによって音量が違うのはなぜか?もうおわかりだろう。コンテンポラリー・レーベルのあの音に、無理な加工をして音量を上げると、それはもう明らかにコンテンポラリーの音でなくなってしまうからなのだ。

【収録曲一覧】

1. Jordu

2. Satin Doll

3. It Could Happen To You

4. Mean To Me

5. Don't Worry About Me

6. On Green Dolphin Street

7. You Go To My Head

8. Minor Mood

9. Nagasaki

10. Be Deedle De Do

11. Volare(Nel Blu,Dipinto Di Blu)

12. Spring Is Here

13. The Surrey With The Fringe On Top

14. Custard Puff

15. When The Red,Red Robin Comes Bob,Bob Bobbin' Along

16. Foreign Intrigue

17. Angel Eyes

18. The Merry Go Round Broke Down