ベネッセ教育総合研究所が2010年に行った調査によれば、算数の先生の約8割が「自分は子どもに算数を教えるのが得意」と考えているそうです。しかし、ある中学受験のポータルサイトが同年に行った、小学1〜6年生の子どもを持つ親御さん約1000名を対象にしたアンケート調査では、小学生の子どもが最も苦手としている教科が、その「算数」でした。

この矛盾は、「自分は教えることが得意」と思っている人が、実際にいい教師とはかぎらないことを示しています。考えてみれば、「勉強ができること」と「勉強を人に教えることができること」は、まったく異なるスキルですよね。

小学校の算数の先生は、学生のときに算数や数学が得意だったのかもしれません。しかし、調査結果を見るかぎり、多くの先生が子どもの苦手を克服させてあげられていないのです。

学校の先生ですらそうなのですから、プロの先生ではない親御さんはなおさらです。気づかずに下手な教え方をすれば、子どもは算数が嫌いになってしまうかもしれません。

RISUで、全国トップレベルの子どもの親御さんを対象に、 「子どもに勉強を教えることはありますか?」というアンケートをしたところ、多くの方から「自分で乗り越えさせたいから、子どもの勉強に口は出さない」とか「教師をしているが、自分の子どもは教えないようにしている。感情的になってしまうから」とかといった回答が得られました。

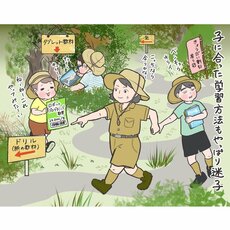

親が本当にやるべきこと

「教えない」といっても、子どもを放置するわけではありません。これまでにお話ししてきた「見守り」「声かけ」「称賛」などは忘れないようにしてくださいね。

時には、子どもから「答えを教えて」と言ってくることもあるかもしれません。そういうときもすぐには教えず、自分もわからない振りをして「お母さんもよくわからないから、〇〇ちゃん、わかったらあとで教えてよ」などと返しましょう。

「親に教えなきゃ」と思えば、子どもは必死で考えます。それでも、解決の糸口すら見いだせない問題はあるかもしれません。そのような場合は、少しのヒントを与えるくらいはいいでしょう。

しかし、手取り足取りして解答まで教えてはいけません。親は基本的に応援に徹し、問題は子ども自身に解かせましょう。でなければ、子どもの成長にはつながりません。その場で解答を教えてしまうよりずっと時間も労力もかかります。忍耐力も必要です。それでも、親御さんには、子どものために「答えを教えない勇気」をぜひもっていただきたいと思います。

今木智隆