わが子が公立の中学校に進むとなったとき、気になるのが「内申点」です。高校受験には内申点が大きく影響しますが、Xで「東京高校受験主義」として受験情報を発信する高校受験塾講師・東田高志さんは、「親世代の頃とは基準や制度が大きく異なっている」と指摘します。イマドキの内申点事情について、『「中学受験」をするか迷ったら最初に知ってほしいこと』(Gakken)からお届けします。

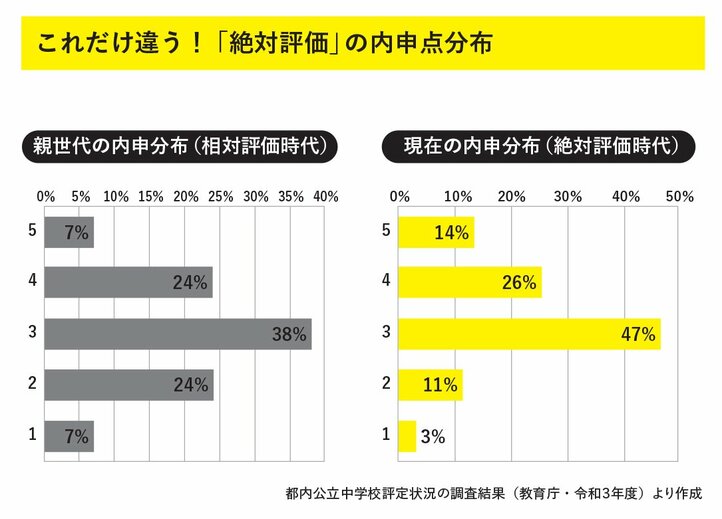

【図】「評定5」の割合がこんなに違う!親世代と今の内申分布親世代よりも評定「5」の割合が倍増

保護者からの声でよく耳にするのが、公立中学校の内申点(評定)に関する不安です。かつての内申点制度と現在のものは大きく異なり、その違いを正確に理解することで、受験への不安を軽減できるでしょう。2001年までの公立中学校は、相対評価という評価の方法を採用していました。評定「5」の割合が全体の7%、「4」が24 %、「3」が38 %、「2」が24 %、「1」が7%と、評定が正規分布になるように、あらかじめ割合が厳格に定められていました。この評価方法は、学力レベルの高い中学校ほど「5」が取りづらいという問題点がありました。2002年以降、評価方法は大きく変わりました。相対的な評価から、生徒一人ひとりの到達度を重視する絶対評価へとシフトしたのです。これにより、各中学校は地域の学力の実情や生徒の努力に応じて、自由に評定をつけることが可能となりました。

絶対評価への移行がもたらした最も大きな変化は、評定が「2」や「1」の割合の低下です。相対評価時代は成績下位31 %の生徒がこの評定に該当しました。現在は東京都の平均でわずか15 %程度しか「2」や「1」の評定の生徒はいません。さらに、「4」や「5」の評定の割合は大きく上昇しています。特に評定「5」の割合は7%から約14 %へと倍増しました。全体的に内申点の平均値が上がり、「オール4」や「オール5」をより多くの生徒が獲得しています。この状況を「内申インフレ」と呼んでいます。