■リヒター本人の意向

たとえば会場で人気の作品の一つで、撮影する人が後をたたない「8枚のガラス」。見る人自身や周りの景色が乱反射し、現実の見え方が一様ではないことを示唆しているとも言われる。作品を見て、「狭い会場だとなかなか設置が難しい作品なんですよね。今回の展覧会では、映り込みまでしっかり計算されているようで本当にきれい」と語ったが、事実、今回の展示プランにはリヒター本人の意向も強く反映されていたのだった。

鈴木さんがドイツで目にした「蝋燭」は本展には出品されていないものの、同じように写真をソフトフォーカス風に描き写す技法を使った静物画や風景画が来日している。

「単に静物や風景を写実的に描いていると思われるかもしれないけど、それだけじゃないんですよね」

そんな考察のあと、鈴木さんは続けた。

「リヒターは内なるパッションをぶつけたいとか、創作によって自分を浄化したいとかいった動機からではなく、普遍的な美術の原理のようなものをずっと探っている方なんだと改めて思いました。彼なりのセオリーをきちっと守りながら、いろいろな形で表現している。そこに限りない知性を感じるんですけど、かといって押しつけがましくもなく、自由に見させてくれるスケールの大きさもある。やっぱりすごい芸術家です」

■ビルケナウを前に

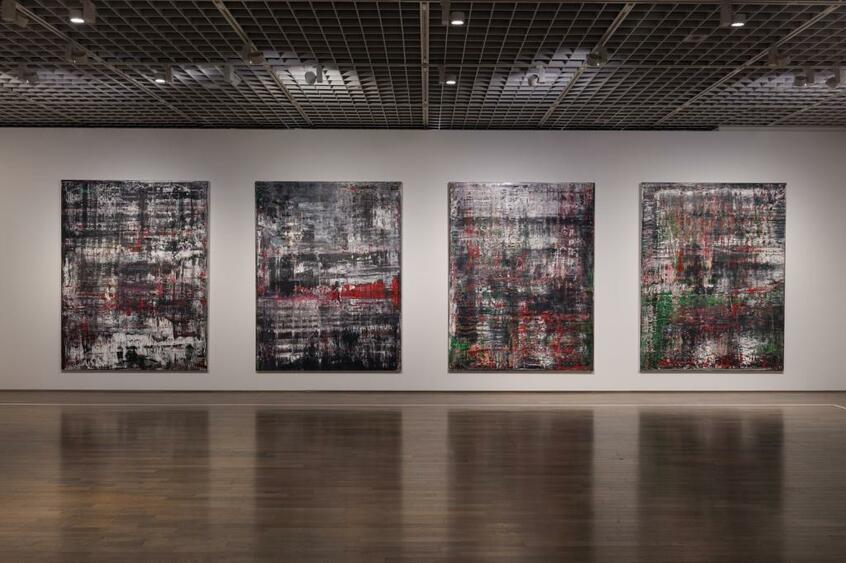

展示には、ドイツ出身のリヒターが、ナチスによるユダヤ人虐殺というテーマと向き合った重要作「ビルケナウ」の連作を並べた部屋がある。これまでも悲惨な殺人事件やドイツ赤軍メンバーの死、米国の9.11のテロなどを作品化するなど、時に議論も引き起こしてきたリヒターだが、ホロコーストの作品化はひときわ重い。くしくもビルケナウの日本初公開は、ロシアによるウクライナ侵攻のタイミングとも重なり、暗示的な状況にもなっている。

アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所での隠し撮り写真を描き写したうえで、幾重にも絵の具で塗り込めていった油彩と、それを撮影した同サイズの写真、そして巨大な灰色の鏡とが並ぶ空間は、とりわけ鈴木さんの足を長く引き留めた。

そばで控えていたキュレーション担当の桝田倫広・主任研究員にこう尋ねた。

「同じ大きさの写真と絵画が並んでいるのにはどんな意味があるのでしょうか」

桝田さんが、「キャリアの初期から絵画と写真の双方で作品を制作しているリヒターの集大成という面もあるかもしれない。絵画と写真で同じイメージをいったりきたりしながら、私たちがその中に取り込まれているような感じにもなりますよね」と答えると、鈴木さんは「なるほど、この迫ってくる感じは意図された展示方法でもあるわけですね」と深く首肯するのだった。

油絵が趣味だった父親の影響で、鈴木さんは子どもの頃からアートが好きだった。