大学まで学費無償の公教育が用意されているオーストリア。日本でも教育無償化の枠は高校まで拡大されつつありますが、はたして“いいことだらけ”なのでしょうか。ウィーンで子育て中のライター・御影実さんが感じた無償公教育のリアルをお伝えします。※前編<オーストリアでは公立なら大学まで学費無料! 子育て世帯の手当や控除も充実の「社会システム」が実現できる理由とは?>から続く

【データ】日本の学費助成、首都圏での授業料補助の地域差は?学費無償にはワケがある

学費無償は親にとって経済的に助かることではありますが、無償だからこそ学校の役割が小さく、そのしわ寄せが家庭や個人に来るという弊害も実感しています。

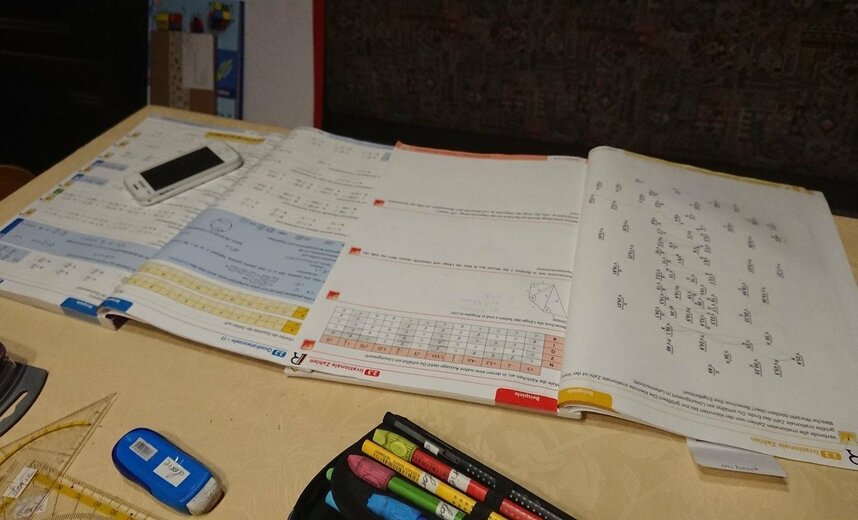

オーストリアの小中学校や高校の下校時間は日本より早いわりに、長期休暇は日本よりずっと長く、年間の授業時間は日本に比べると少なくなっています。代わりに学校にいる時間の内容はとても濃く、短時間で集中的に授業を受け、大量の宿題が出ます。学校の勉強だけでは時間が足りず、家では日本の小中学生より長時間自習をしないと、すぐに落ちこぼれてしまいます。

学校が教育の場として最低限の機能しかないため、家庭では子どもの教育に十分に時間をかけて向き合わなければなりません。補習などの学校側からサポートは期待できませんし、塾などの外部の教育機関もほとんどないため、授業以外のことは全て家庭に丸投げです。

小学校高学年以降、親が子どもの勉強を見ることができないと、成績はみるみるうちに下がり、進級の危機に直面します。子どもたちが自分で成績を上げられるようになるまでは、筆者だけでなく周りの家庭も、家で勉強を見るコツや教材について情報を仕入れ、父親と母親で分担して、日々子どもたちと並んで勉強しています。

学費無償の大学進学ルートは誰のため?

このように「丁寧な教育」からは程遠い学校生活を送ってきたオーストリア人は、自力で順調に成績を上げることができる勉強が得意な生徒と、勉強に興味がない生徒に二分されます。前者は高校や大学に進学し、無償の高等教育を受け続けますが、それ以外は得意分野で手に職をつけるルートを選び、早めに働き始めます。

勉強にも向き、不向きがありますし、手に職があるほうが大卒より就職に有利なこともあります。オーストリアの大学進学率が日本より低いのもうなずける社会システムです。

次のページへ恩恵が受けられるのは勉強が得意な子どもだけ