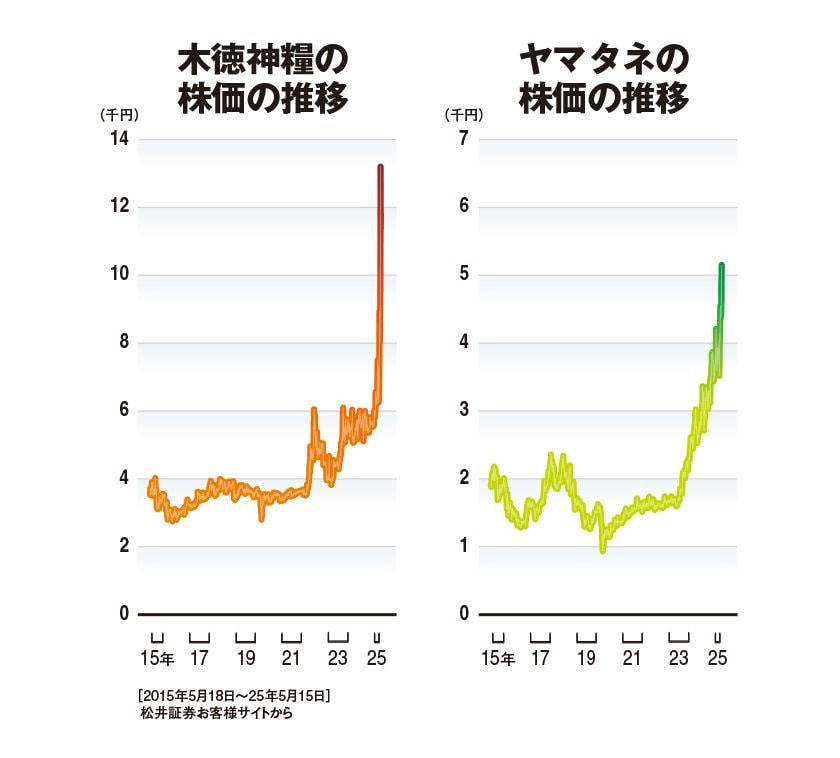

株価は半年先の姿を映し出す鏡とも言われており、「令和の米騒動」で大手コメ卸の業績が伸びるとの期待感を背景に、いち早く上昇を遂げてきたわけだ。

「コメ高騰の初期段階ではなかなか価格転嫁ができず、利益が圧迫される傾向にありました。しかし、多少高くてもコメの需要が旺盛で転嫁が受け入れられるようになり、利益が回復基調を通り越して大きく上振れしたことから、株価も敏感に反応して高騰につながったようです」

こう説明するのは、松井証券シニアマーケットアナリストの窪田朋一郎さん。これらの大手コメ卸は価格転嫁とともに、コメの集荷(仕入れ)競争でも優位に立ったことが功を奏したようだ。

高くなっても需要が衰えず価格高騰に拍車が!

コメの集荷においてトップの座に君臨しているのは全国農業協同組合連合会(JA全農)だが、かつて9割超に達していたそのシェアは縮小傾向を続け、生産者(コメ農家)による直販の比率が増えていった。直販の主な買い手は、卸売業者やスーパーなどの小売、私たち最終消費者、中食・外食業者である。

2024年産米の流通には大きな変化が生じた。「令和の米騒動」勃発を機に、JA全農のシェアを奪取しようとする動きが活発化したのだ。

農家の庭先に自動車で乗りつけ、札束をちらつかせて買い漁った“転売ヤー”の暗躍もさることながら、特に強い存在感を発揮したのは大手コメ卸だったと目される。コメの生産や流通の第一人者である宇都宮大学農学部助教の小川真如さんは指摘する。

「値段が高くても売れることを予想し、JA全農の集荷シェアを奪いながら多くのコメを集めたのが大手コメ卸の勝因。JA全農は昨夏の品薄や生産コストの上昇を踏まえて概算金(収穫前の段階で農家に支払う一時金)の引き上げを行ったものの、上げすぎれば米価高騰の原因となるため、やや控えめの金額にとどめました」

これに対し、大手コメ卸は品薄となっている状況をビジネスチャンスと捉え、強気の手を打ったようだ。