4割弱が「1つの仕事では生活できないから」

1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の「モデル就業規則」上で副業禁止の規定を削除し、副業・兼業に関する規定を新設。副業を解禁する企業が増加した。

だが、この「副業元年」とも呼ばれる年から7年。副業をする人が増えたかというと、そうとも言えない。独立行政法人労働政策研究・研修機構が2022年に実施した「副業者の就業に関する調査」によると、仕事をしている18〜64歳の男女約18万9000人のうち、副業をしている人の割合は6%。理由(複数回答)として5割超が「収入を増やしたいから」、4割弱が「1つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができないから」を挙げている。

つまり、「せざるを得ない」副業、労働時間が増え負担が労働者にのしかかるおそれの副業が、かなりあるのではないか――。

ひかり総合法律事務所の山田康成弁護士のもとを訪れた。山田弁護士は、2020年11月に開設された相談窓口「フリーランス・トラブル110番」(以下、110番)の事務責任者を務めている。

「『110番』への相談は年々増えています。2023年には月平均750件、2024年はそれより月間100件以上増えており、今年はもう月間1200件を超えています」

仕事量が自分のキャパを超えて多い

相談者の中心はフリーランスだが、副業者も一定数いる。

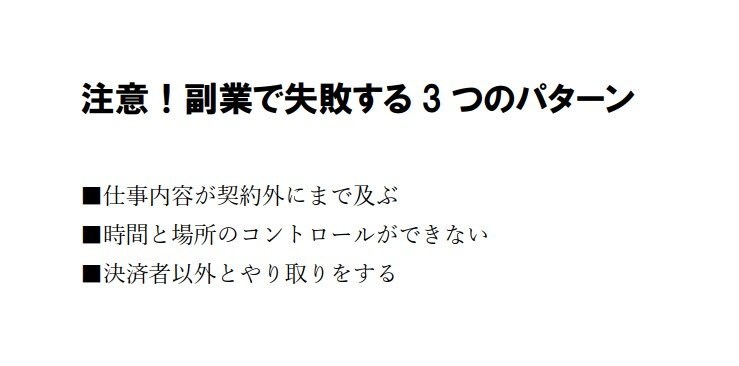

「副業者からは、自分のキャパシティを超えて副業量が多く、本業に影響が出そうという相談がよくあります。辞めたいと伝えても、クライアントから『無責任だ、損害賠償請求するぞ』と返され、辞められないことも」

損害賠償請求は免れたとしても、報酬は後払いのため、未払いになるリスクがある。会社員であれば労働基準法24条で「賃金全額払い」が定められているが、フリーランスや副業の契約形態の多くは業務委託であって、「企業に雇用されて労働し、賃金を受け取っている人(=労働者)」ではなく、基本的には労働基準法の適用外となる。