シンプルなことですが、これができるとできないとでは印象がまったく変わるのが「あいさつ」。「あいさつや返事は、社会生活の基本です。子どもの場合なら、たったひとことの『おはよう』が友達づくりにつながることも多々あります。知らない人に声をかけるときは勇気がいるものですが、それをしやすいのも小学生時代。一度できれば、どんどんあいさつができるようになるもの。家庭でも意識してあいさつをするように心がけてみてください」(小学校教諭 松下隼司さん)

5 )「自分で」やる

子ども自身が考えていますか?決めていますか?

忙しい4・5・6年生。一日の流れを、つい指図してしまっていませんか? 「大人に言われてその通りに行動しているようなら、この時期に自分で考えて行動するようにシフトしましょう」(松下さん)。「自分の考えを持って主張し始めるのは、この時期の正常な発達。どんどん自分で決めさせてあげましょう」(星野さん)。「自分で考えてやってみたことが失敗しても、それは経験になります。この時期に試行錯誤をたくさんすることは、心の成長にも、将来のためにもとても大切です」(松丸さん)

6)マネーリテラシー

大人が思うほど「価値」を理解していないことも

すっかりキャッシュレスに慣れている世代。親世代よりもお金の価値に対する感覚が心配です。さらに、行動範囲が広がるこの時期は、お金のつかい方も大胆になりがち。「子どもの金銭感覚に変化を感じたら、『最近の●●君のお金のつかい方を見ていて、私はちょっと心配。●●君はどう思う?』と本人に聞いてみましょう。『そんなにつかったらだめ!』とはじめに“答えありき”より、子ども自身に考えさせ、自覚させることが大切です」(松丸さん)

7)身だしなみ

まわりの目が気になる今ならスムーズ!

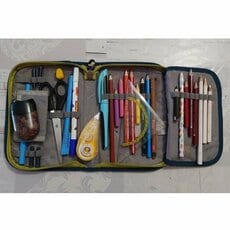

なにより「人の目」が気になる時期は、身だしなみやマナーの基本を教えるチャンス!「清潔感のある身なりや言葉づかい、食べ方……。家庭の方針にもよりますが、身だしなみやマナーを身につけて、損をすることはこの先ひとつもないと思います」(松丸さん)。「たとえば、教室の中では4年生くらいから片づけができる子、できない子の差が大きく開いてきます。まずは“靴をそろえる”ことからはじめてみると、マナーの意識につながります」(松下さん)

次のページへからだを知ること