山﨑 前提となる「文章を読む」という意味では、うちの塾では授業内で講師による「精読」の時間も設けています。物語文や論説文を細かいところまで丁寧にじっくりと読み込んでいく。「さあ、一斉に問題を解こう」といったところで、もとの文章をちゃんと読めていない生徒には内容が違うように見えてしまっているわけだから、目の前の文章を正確に読まない限り、問題を「解く」ところにまでたどり着けないんですね。

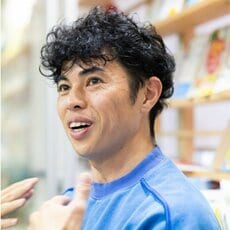

茂山 まさに、“読めて解ける状態”になって初めて「読解」と言える。僕の塾では「音読」の時間も大切にしています。「僕はこんなふうに読んでいるよ」というのを、実際に生徒たちに読んで見せますし、音読の宿題を出し、家で録音してもらって後日提出してもらったりもしています。一人一人チェックしていくのは、ものすごく大変ですが……。

山﨑 いや、それは本当に大変だけれど、大切なことだと思いますよ。

音読を聞くと、その子がどれだけ内容を理解しているかがわかる

――「音読」が大切な理由とは?

山﨑 まず、知らない言葉があれば読んでいて詰まりますよね。それに、「ここは大事なところだ」と思えば、人間ですからやっぱり声が大きくなる。たとえば、大きな声で情感たっぷりに「しかし」と読める生徒は、「しかし」の後ろに大切なことが書かれている、ということをちゃんとわかっている。地の文と登場人物のセリフで声のトーンを変える生徒も、物語を理解できていると言える。大昔、人間は「文字」を持っていなかったことを考えると、文字ってある種のテクノロジーだと思うんですね。文字の意味をきちんと頭の中にイメージができているか、最もチェックしやすい方法は声に出して読んでみることなのだと思います。

茂山 そう。声に出して読んでもらうことで、その生徒がどれだけ内容を理解しているかがよくわかるんですよね。

山﨑 平仮名の多い文章で、どこで切ったらいいのかわからず、単語の途中で切ったりしている様子を見ると、「単語自体を知らないのか、頭に入っていないんだな」と思いますね。僕は6年生の生徒に「どうやったら国語ができるようになりますか」と聞かれることもありますが、真顔で「音読をしなさい」と答えています。「今からそんな時間は取れません」と返されるのが常ですが、それでは一生国語はできるようにならない。

次のページへ文章を正しく読み取るには?