共働き世帯の増加などにより、今では公立小学校に通う1年生の「2人に1人」が放課後児童クラブ(学童保育所)を利用しています。一方で、学童に入れない待機児童数は年々増加し、さらには大規模化や「ぎゅうぎゅう詰め」の問題も深刻化しているようです。昨今の学童事情はどうなっているのでしょうか? 学童保育所の運営や改革をサポートしている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也さんに聞きました。※別記事〈子どもが学童に入れなかったらどうすればいい? 専門家に聞く「放課後の居場所」5つの選択肢とは?〉に続く

【表】学童の待機児童数「ワースト20位」の自治体は?(ほか自治体データ全5枚)学童の「大規模化」「大人数化」が進んでいる

――学童保育所の待機児童は、現在どのくらいいるのでしょうか?

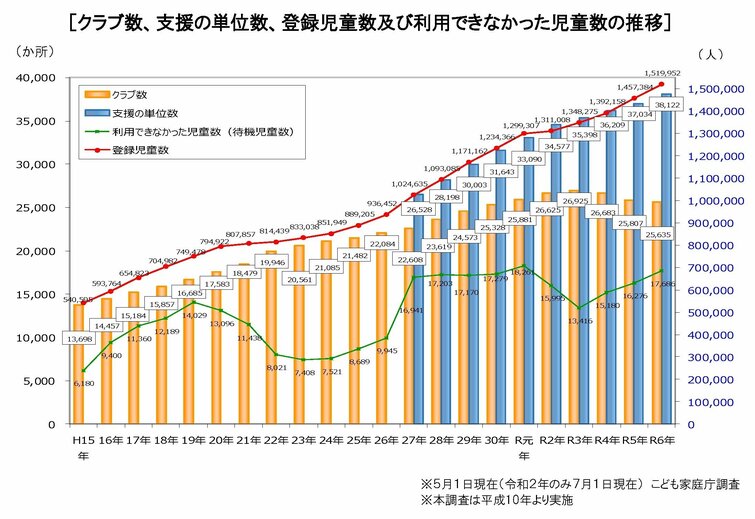

2024年12月にこども家庭庁が発表した「放課後児童クラブ実施状況」によると、全国の公立小学校に通う小学1年生のうち、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)を利用している児童は約45万人。1年生全体の人数は23年より3万3815人も減ったのに、学童の登録者は8809人増えていて、その利用率は過去最高の49.6%。小学1年生のおよそ2人に1人が学童保育を利用していることになります。

しかし学童保育所の整備はおいつかず、利用できなかった児童数(待機児童数)は、1年生で2209人。全学年では前年より1410人増えて、1万7686人と増加傾向が続いています。

――それだけ学童保育所のニーズが高まっているということですね。

その通りです。じつはこの待機児童数には、希望した学童保育所に入れず、やむを得ず民間施設などを利用しているような場合はカウントされません。そういった不本意なケースも含めると、数はもっと多くなるはずです。

――学童保育所の数は増えていないのでしょうか?

学童保育所の数(支援の単位数)自体は増えているのですが、規模別の状況を見ると「児童の数が71人以上」という区分が、昨年から169単位も増えていることが気がかりです。学童保育所の受け入れ人数の基準はおよそ40人なので、70人を超えるとかなり大規模です。限られたスペースで大人数を受け入れる「ぎゅうぎゅう詰め」の学童が増えているということは、非常に深刻な問題であると考えています。

「待機児童ゼロ」のからくり

――やはり人口が多い都市部ほど、待機児童も多いのでしょうか?

それが、そうでもないんです。例えば人口が多い世田谷区や千葉市や横浜市、川崎市、大阪市や神戸市、福岡市は待機児童がいません。これは自治体の施策の違いが最も影響しています。それは「放課後全児童対策」を行っているかどうかの違いとなります。

次のページへ放課後全児童対策とは?