フィンランドに「偏差値」はない

――フィンランドがPISAでトップだった2000年代、日本のPISAは低迷していましたが、近年は日本が好成績をおさめるようになりました。日本の教育は、とにかく知識を覚えるという「詰め込み型」と評される一面もあります。

実は、PISAで注目される以前、フィンランドは他の北欧諸国と比べて、詰め込み的な教育だと評されることもありました。それが1990年代ごろから、子どもや教師の主体性をより重視するようになっていきました。2000年代の好成績は、この新旧の教育観の融合がPISAの調査内容と合っていた、とも考えられます。

現在は、ウェルビーイング(幸福度)を追求することが、学習成果にもポジティブに働くと考えられています。2010年代からフィンランドでは、若者の孤立や引きこもりが社会問題となっていました。中学校を卒業後、進学も就職もしておらず、統計上、その存在が確認できない子どもたちがいる。社会に無事に送り出すにはどうしたらよいか議論が重ねられました。同時に、社会において市民に求められる知識や技能が高度化していることもあり、義務教育が18歳まで延長されました。

――日本の教育の優れているところ、また、フィンランドの教育が日本の参考になると思われるところは?

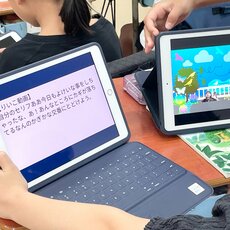

日本の学校の授業はとても緻密(ちみつ)に組み立てられていて、授業づくりに向けられた先生のエネルギーに感銘を受けます。フィンランドは、もう少し自由に授業が進んでいきます。ゴールは学校生活の先にあるものととらえ、学び続ける力を育むことを重視しています。フィンランドには偏差値はありませんし、学校の教師たちが、生徒の進学先を気にするようなこともあまりありません。子どもたちを社会へと送り出すことを想定して、日々の学習を充実させつつ、人生のための準備を整えていく支援をしています。その点は大いに参考になるなと感じています。

(取材・文/永野原梨香)