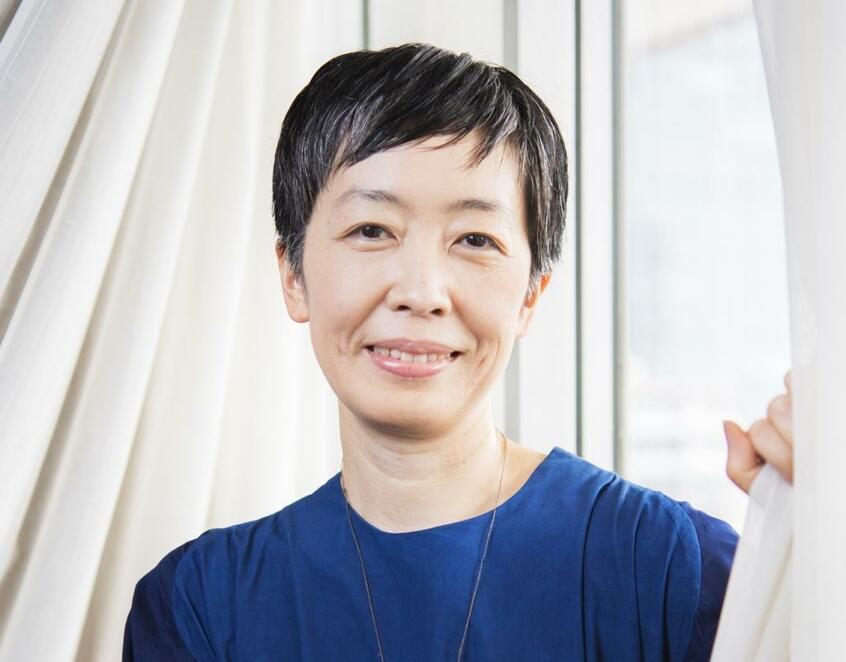

ドラマの脚本家で直木賞作家の向田邦子さんが台湾での飛行機事故で亡くなって今夏で40年になります。温かいまなざしで市井の人々や家族の情景を描いた向田作品の魅力を小説家・小川糸さんにお聞きしました。

* * *

向田邦子さんのプロフィールを見ると、昭和4年生まれとある。まだご存命でいらしたら91歳だ。けれどもう、彼女はいない。いないわけではないけれど、わたしと同じこの世界に肉体はない。

飛行機事故で亡くなったのは、51歳の時だった。だから、向田さんのプロフィール写真は、どれも若々しい。それが、ちょっぴりうらやましくなる。

2泊3日の旅のお供にどの本を持って行こうかな、と本棚を見て、何気なく手にとったのが『男どき女どき』だった。旅の道連れには、薄い本がいい。しかも、短い小説が4編といくつかのエッセイが一緒に収録されている。

電車の窓の向こうに広がる山の連なりを眺めつつ、まずは短編を読む。「男どき」とは、運に恵まれ、人生に追い風が吹いている時。一方「女どき」は、逆風が吹き、何事もうまくいかない時のこと。

解説によると、『男どき女どき』は、昭和56年7月に「小説新潮」で始まった短編小説の連載タイトルで、「鮒」という作品から始まる。

わたしはこの、「鮒」が好きだ。ある小雨の降る日曜日、家族4人で朝昼兼用の食事を終え、水入らずで過ごしていたところに、台所の方から物音がする。見に行くと、勝手口近くに1匹の鮒の入ったバケツが何者かによって置かれていたのである。

鮒は、40代前半の主人公「塩村」が以前付き合っていた女性「ツユ子」の飼っていた「鮒吉」だった。そのことがきっかけで、塩村は息子を連れて、以前彼女が住んでいたアパートを訪ねるのである。

向田さんは、男女関係の機微を描くのが本当に見事だ。例えば、離婚経験のあるツユ子が塩村に言う。「ずうっと一人なら平気なの。二人の味、忘れていたのに思い出してしまったでしょ。あなたのこないときは、部屋のなかに生きて動いているものがないと寂しくて仕方がないのよ」。この一言に、ツユ子の女としての心細さと人恋しさが滲み出ている。