小学校の宿題の定番「音読」。とにかく早く終わらせようと、「早口で棒読みして親のサインをもらっておしまい」にしていませんか? それはもったいない! というのも、ちょっと意識して音読すれば、読むことが楽しくなり、読解力も伸びて、しかも脳も鍛えられる、といった「一石三鳥」の効果があるからです。発売中の「AERA with Kids2022春号」(朝日新聞出版)で、脳科学者の加藤俊徳先生に話を聞きました。

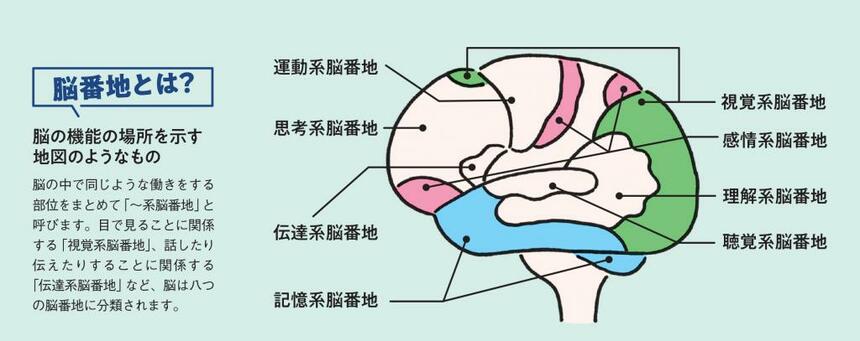

【音読は脳のどの部分を使う?8つの分かれる“脳番地”】* * *

「音読って、ただ声に出して読んでいるだけだと思ったら大まちがい。正しく音読すれば、脳はいろんな場所が刺激を受けて活発に動きます。人は脳がそうやってフル回転しているときに、さまざまな能力がぐんと伸びるのです」と加藤先生は話します。

音読が上手にできるためには、八つの脳番地(図参照)をそれぞれ順に使いこなす必要があります。

まず目で文章を見て、口を動かして声に出し、それを耳で聞くという視覚系、運動系、聴覚系脳番地を同時に使わなくてはいけません。これが第1段階の感覚音読。脳は「字を見ること」「口を動かすこと」「自分が発した言葉を聴くこと」で刺激を受けます。この第1段階は「書かれた文字を、ただ声に出している状態」とも言えます。

さらに声に出した言葉を脳にインプットし、人に伝わるように読むことで、記憶系、伝達系脳番地を使います。これが第2段階の認知音読。感覚音読で読んだ文字を言葉として脳にインプットし、人に伝わるようにアウトプットする、音読の第2段階です。感覚音読の刺激が情報となって、スムーズに読めるように働きます。

そして読みながら文章の意味を理解し、考えたり、味わったりするとき、脳の理解系、思考系、感情系脳番地が使われます。これが第3段階の発展音読。認知音読で脳が受け取った情報を処理する、つまり文章を意味のあるものとして理解し、内容について考えたり、味わったり共感したりする段階です。読解力のつく効果的な音読の仕方です。

「子どもの脳は脳番地と脳番地のつながりが未熟です。しかも視覚系脳番地と聴覚系脳番地は離れているため、見たものと聞いたものを同時に理解できないこともあります。ですから、正しい音読によって、この3段階がスムーズに働くようにしていくことが大切です」

次のページへ文章の意味や内容が頭にすっと入る音読法とは?