日本の防衛の公式見解として歴代首相も強調してきた「専守防衛」。しかしジャーナリストの田原総一朗氏は、いま、その拠り所ともいえる「パックス・アメリカーナ」(米国による平和)が揺らぎ始めているとなると、安全保障を真剣に考えざるを得ないと説く。

* * *

河野太郎防衛相がイージス・アショア配備計画断念を発表した後、自民党を中心に防衛政策論議が行われていて、そこでは敵基地攻撃能力が柱の一つになっている。

先日、朝日新聞は社説で、これは「専守防衛」に反するとして否定的な姿勢を示していた。

7月23日の産経新聞では元外交官の宮家邦彦氏がこの問題について、「専守防衛」というのは「よく理解できない部分がある」と述べている。

実は、私も同じ思いであった。

防衛省ホームページでは、専守防衛を「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢」と説明している。

そして、宮家氏は「これを一読して理解できる人は恐らく天才だろう」と皮肉を込めて記している。

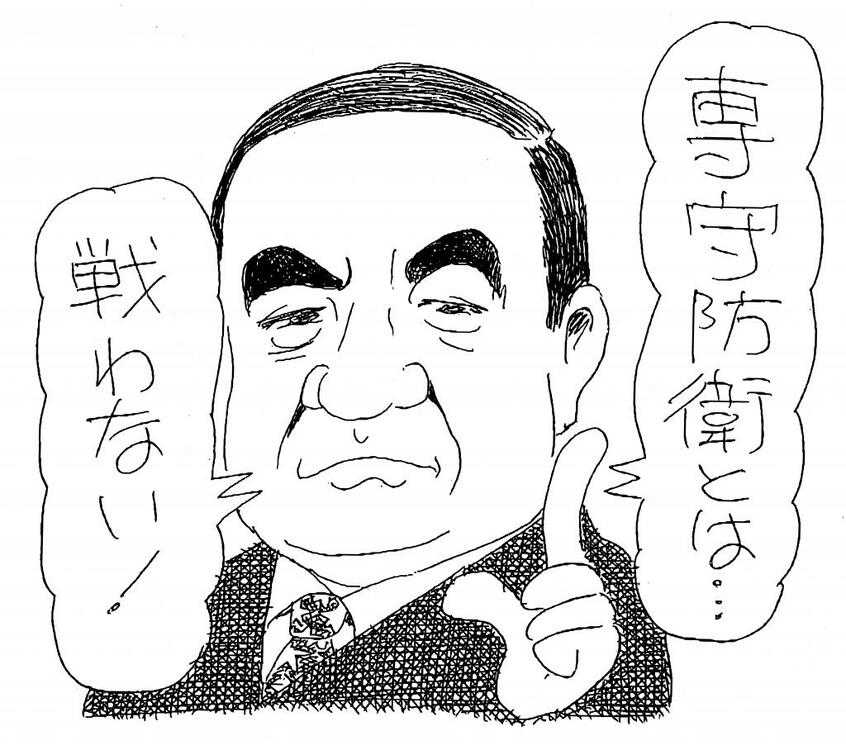

実は、「専守防衛」を防衛の公式見解として強調したのは、当時防衛庁長官だった中曽根康弘氏である。

この言葉が、私にはさっぱり理解できなかった。

第2次世界大戦の末期に、沖縄が米軍に占領された。すると、軍部は「本土決戦をやる」と宣言した。しかし、本土決戦をやれば、1千万人以上の日本人が犠牲になる。そこで、鈴木貫太郎首相は本土決戦を回避するために、ポツダム宣言を受け入れたのである。つまり敗戦である。

繰り返し記す。本土決戦をやれば、1千万人以上の日本人が犠牲になる。

「専守防衛」というのは、この本土決戦ではないのか。「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使」するというのは、どう考えても本土決戦である。