仕事に家庭にと懸命に走り続けてきたが、中年に差し掛かると虚無感や漠然とした不安を感じる、「ミッドライフ・クライシス(中年期危機)」に直面する人は少なくない。気力や体力の低下に伴う自信喪失は、時にメンタルヘルスの悪化を引き起こすこともある。

「もうこのまま、自分の人生は終わってしまうのかもしれない」

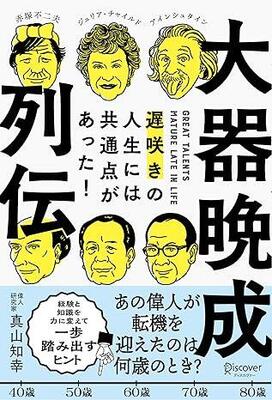

自身の人生に失望や諦めの感情を抱くことの多い中年期。しかし、歴史的な偉人の中にはそんな危機を乗り越えて偉業を成し遂げた人物も数多く存在する。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった!』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)から、遅咲きの偉人たちのエピソードをいくつか紹介しよう。

安くて保存性も良く調理も簡単な「インスタントラーメン」。その生みの親・安藤百福氏は若い頃からさまざまな事業に手を出していたが、ラーメンの製造に取り組み始めたのは、なんと47歳で全財産を失ってから。そして48歳で今のインスタントラーメンの原型を作ることに成功するも、安藤氏はさらに海外進出を目指した。

しかし、海外には日本のような「どんぶり」がない。そこで開発されたのが発泡スチロール製の容器を使った「カップラーメン」だ。さらに容器に麺を入れる際に落下の衝撃で麺が傷まないようにするため、「中間保持」という方法を編み出した。

「百福の場合は、試行錯誤をして、どんぶりや箸を用いない西洋人のスタイルに、アジャストさせました。その結果、インスタントラーメンからカップヌードルへと進化させることになり、ともに別物として国内でも流通しています」(同書より)

一度はすべてを失った安藤氏だが、前に進むことを諦めずターゲットに寄り添う思考をやめなかったことで活路が開かれたといえる。

目の前のことに全力で向き合った結果、40代で夢を叶えた人物が阪急阪神東宝グループの創業者・小林一三氏だ。彼が若い頃に夢見たのは「小説家」になること。しかし新聞社への就職は叶わず、小説家の夢を抱えたまま銀行に就職する。

その後、紆余曲折があり、現在の阪急電鉄の前身となる「箕面有馬電気軌道株式会社」の設立に携わったのが34歳の時。小林氏は会社設立のために借金をしてまで未引受株を買い取り、「もう絶対に成功させるしかない」という状況へ自分を追い込んだ。

電鉄の魅力を伝えるパンフレットの作成や、沿線周辺の土地を日本初の「住宅ローン」を適用して売り出すなどさまざまな施策を実行。そして41歳の時に「宝塚少女歌劇団」を発足し、その歌劇学校の校長に就任することになる。これらの作戦に連動して箕面電車も潤い、日本で初めての社債200万円の売出しが成功した。さらに――。

「ここで注目したいのは、歌劇団の活動にあたって、一三自らが脚本の執筆も行ったということ。その作品数は22本にも及び、一三は小説家として創作活動を行うという夢を、脚本家というかたちで実現させたことになります」(同書より)

もちろん運もあったかもしれない。しかし、そのチャンスも今やるべきことに全力で取り組むというひたむきさがなければ、巡って来なかった可能性はあるだろう。行動することをやめず、夢はいつか叶うと信じる心が大切なのだと気付かされる。

小林氏とは異なり、夢を諦めて別の道を切り開いた人もいる。「モールス信号」でお馴染みのサミュエル・モールス氏には、画家として連邦議会議事堂に飾られる絵を描きたいという夢があった。両親の反対を押し切って画家への道を突き進むサミュエル氏。アメリカ国立美術学校の初代所長に就任するなど、画家としての評価を得るが、ついに政府から選ばれることはなかった。

そして46歳の時に筆を折ることに。子どもの頃からの夢を諦めたとき、彼が思い出したのは、6年前に船の中で聞いた、ある乗客と物理学者の会話だった。導線が長くなれば電気の伝わる速度は遅くなるのかという質問に、導線が長くなっても電気は瞬時に伝わると答えた物理学者。それでは、

「導線をずっと伸ばしていけば、遠くの距離でも電気を使った通信ができるのではないだろうか?」(同書より)

1つの可能性を思いついたサミュエル氏は、そこから電報のシステムを構築することに心血を注いでいく。元々科学に興味があったとはいえ、画家から科学者への転身は並大抵のものではなかっただろう。しかしついに53歳の時、ワシントンD.C.からボルチモアへの電報実験は成功する。

同書の著者・真山知幸氏いわく、サミュエル・モールスの大器晩成から分かるのが、夢や目標が遠ざかったときこそが「変革」のチャンスだということ。また、日頃の興味関心がセカンドライフにつながることもあると述べている。

歴史に名を残す偉人たちも最初から偉大だったわけではない。彼らの味わった挫折に比べると、自分の悩みもちっぽけに見えてくるだろう。同書は今悩んでいる中年にも、これから中年になる不安を抱えている人にも、ぜひおすすめしたい一冊だ。