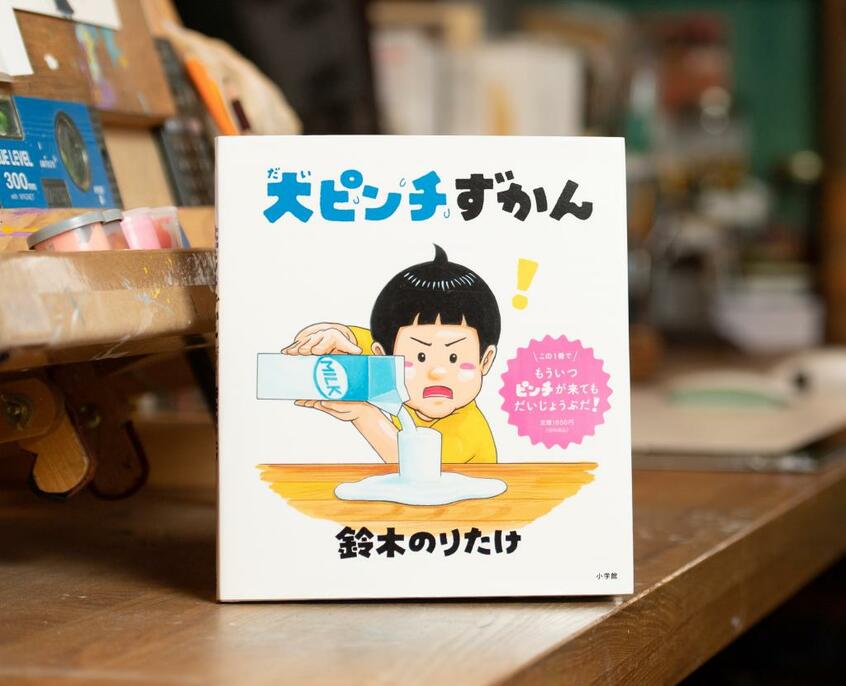

いま話題の『大ピンチずかん』(小学館)は「MOE絵本屋さん大賞2022第1位」「キノベス!キッズ2023第1位」など、多数受賞。著者の鈴木のりたけさんに制作秘話を聞いた。AERA 2023年4月17日号の記事を紹介する。

* * *

『大ピンチずかん』の著者、鈴木のりたけさんのスマホには、ネタ帳のようなメモが入っている。書き始めたのは「えーと、そんなに昔じゃないですね。2019年の7月からとあります。最初は子どもたちと暮らしていて、気になったことをメモしていただけでした」(鈴木さん)。

例えば記念すべき最初のメモのテーマは「ダンディ」だ。子どもたちを送っていくときの車で、いつも信号で止まる交差点にある理容室のこと。

「看板によると、散髪のコースには『ダンディのハーフコース』と『ダンディのフルコース』というのがあるようで(笑)。半分ダンディっていったい何?と、なんかいいなと思ってメモしたのが最初でした」

やがてこのメモには、3人の子どもたちと暮らして見えてきた、いろんなおもしろいことが書き込まれるようになっていく。

「なかでも大人から見ると大したことない失敗なのに、子どもはこんなにビクビクしたんだなみたいなメモがいくつか残されていたんですよね」

一方、失敗が、例えばノーベル賞ものの偉大な発明に結びついたり、たくさんのヒット商品を生んできたことも知った。

<大ピンチを しれば いつ 大ピンチに なってもこわくない>

そんな前書きで始まるこの本は、「ぎゅうにゅうが こぼれた=大ピンチレベル29」など、子どもたちを襲うさまざまな大ピンチのレベルを数値化。例えばこの「ぎゅうにゅうが こぼれた」大ピンチでは、「もったいないから すすって のむことにして…」→「あたまで コップを たおしてしまった。そうすると…」→「また ぎゅうにゅうが こぼれた」と、大ピンチレベルもアップする“玉突き事故的”大ピンチも描かれている。

また「なりやすさレベル」が☆の数で紹介されていたり、「(紙パックジュースの)ストローが とれない」→「アイスの スプーンが おれた」→「ラーメンの れんげが しずんだ」など、関連ピンチの紹介もある。