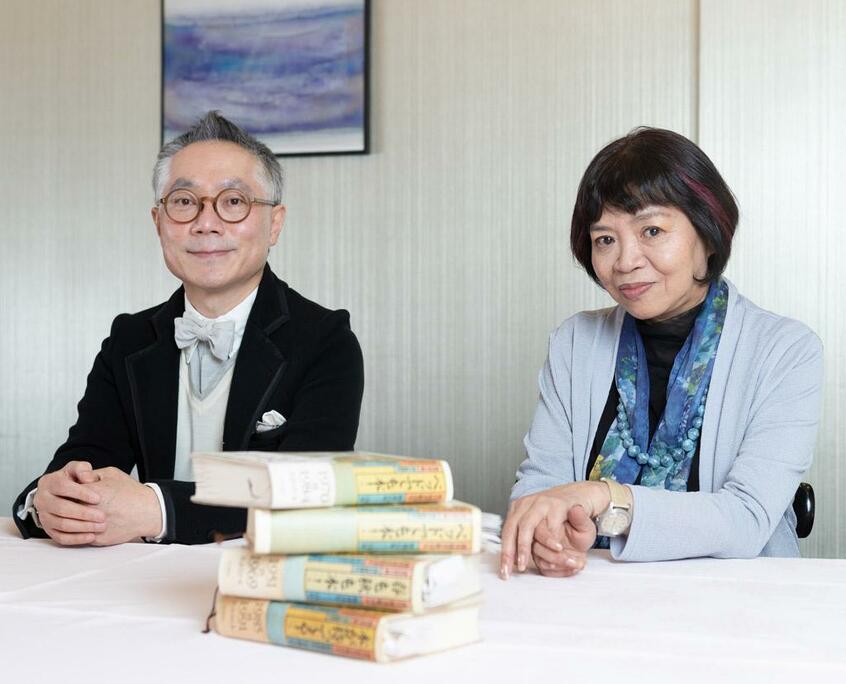

週刊誌に書評欄があるのには深くて意外な理由があった! 週刊図書館の最後に、文芸評論家・斎藤美奈子さんとライターの永江朗さんが語る、書評の過去・現在・未来。

* * *

永江:週刊図書館の書評者は、なんというか書き手の権威みたいなものがあるじゃないですか。最初は4人の書評委員メンバーから始まりますが、その後、江藤淳、高見順、開高健、奥野健男、平野謙、橋川文三、福田定良と委員が入れ替わっていきます。

斎藤:錚々たるメンバーですね。

永江:この人たちに取り上げられたら、それは嬉しいでしょう。

丸谷さんチームの書評欄になると、匿名で文壇ゴシップ的なことを書くコラムも出てきますね。そういうのがなくなっていくのは寂しい。

斎藤:私が楽しみにしていた連載は高橋源一郎さんの「退屈な読書」。あれは90年代の後半でしたっけ。

永江:今日では当たり前のようにどの書評欄にもある著者インタビューは、週刊図書館では70年代に出てくるようですね。

斎藤:書評欄自体のページ数が、この20年くらい徐々に減ってきていますね。91年は書評欄が10ページもあったようです。

永江:80年代は景気が良くて広告ページが増えた。すると本誌のページ数も増やさないといけない。いま考えると、週刊誌もバブルなんです。

ロシア文学者の江川卓さんが言っていましたが、昔はドストエフスキーを出すと30万部刷ったと。

斎藤:週刊朝日の記事に載っていますが、1950年の上半期のベストセラー1位が『風と共に去りぬ』ですから。文芸書の読まれ方がすごい。

斎藤:ところで、書評をしていると、いつも本を探していません?

永江:いつもネタ探しをしています(笑)。

斎藤:基本は書店に行くことですよね。

永江:ぼくはブックレビューサイト「ブクログ」で新刊をチェックした上で、店頭で確認している。

斎藤:いまはとにかく出版点数が増えている。書店だけでは全部を把握できないですよね。